本文源自“EBSCN電新研究”微信公眾號,原文標題為《歐洲電動化強勢來襲,鋰電產業鏈扶搖而上》。本文投資建議主要針對A股,但對港股同樣具有借鑒意義。

本文要點

碳排放政策收緊,德國補貼加碼50%助力歐洲電動化轉型。歐盟汽車碳排放標準規定,到2021年車企必須將新注冊乘用車碳排放降至95克/公里,超出部分將面臨95歐元/克的罰款。2018年歐洲乘用車實際碳排放為120.4克/公里,目前改進燃油發動機減排效果降至每年1%以下,不能幫助車企滿足減排目標,電動化轉型迫在眉睫。若考慮碳稅罰款和電動車購置補貼,燃油車和電動車實際成本已經相當;歐洲各國政府順勢力挺電動車,尤其德國補貼加碼50%,帶動歐洲電動車市場后起直追,有望成為下一個增長極。

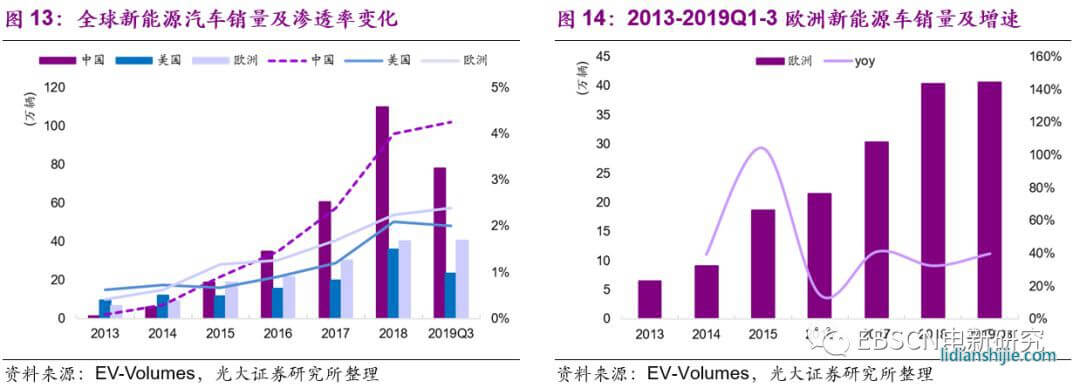

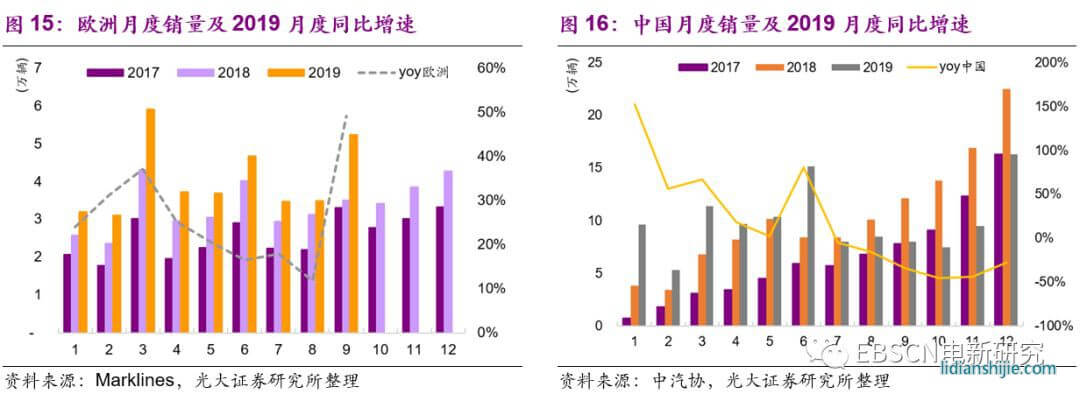

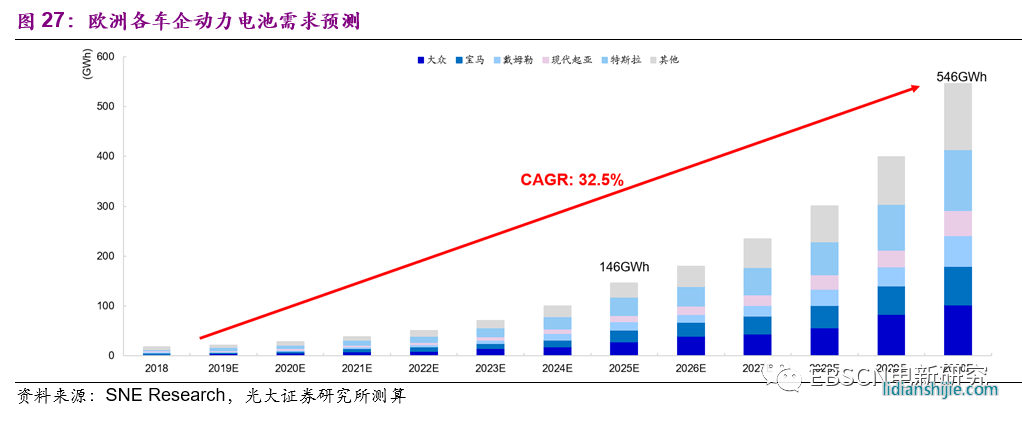

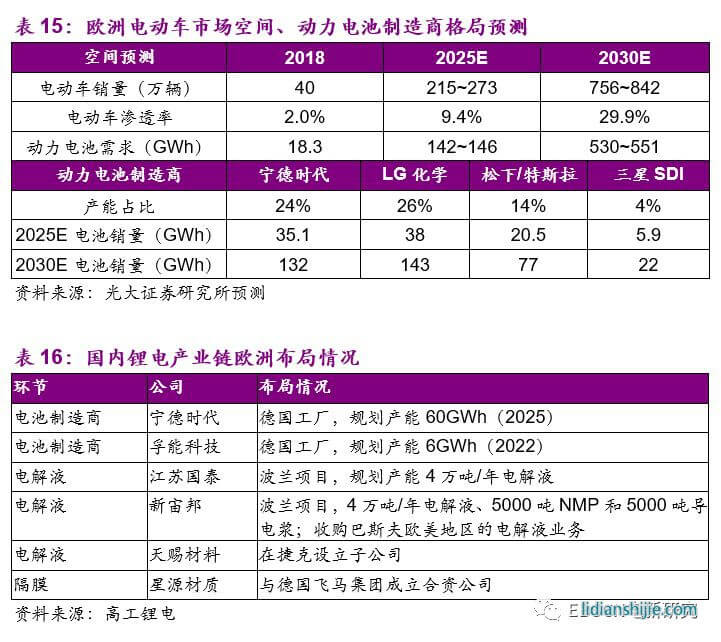

歐洲電動車銷量及動力電池需求將呈現高成長性;未來10年,電動車復合增速28%,動力電池復合增速34%。2018年歐洲新能源汽車銷量為40萬輛,同比增長33%,占全球份額約20%,但滲透率僅為2.3%;2019年Q1-3銷量為40.7萬輛,純電動市場份額從2018年的69%提升至2019H1的74%,未來增長空間巨大。傳統車企轉向新能源車領域的決心非常明確,戰略重點向純電動車傾斜。我們分別從各國減排目標/車企電動化戰略兩個角度建立模型,預測2030年歐洲電動車銷量將達到756/842萬輛,復合增長率為27.7%/28.8%;動力電池需求將達到542/546GWh,復合增長率為33.2%/32.5%。

寧德時代和LG化學產業鏈最為受益,進入歐洲電動車供應鏈體系將是核心。全球的動力電池制造商們紛紛布局歐洲,搶占新能源汽車市場增長的電池需求。我們認為,寧德時代和LG化學產業鏈將最大程度受益于歐洲電動化浪潮,中國鋰電產業鏈覆蓋全、實力強,歐洲電動化將有利于國內優質供應商布局海外。但需注意的是,核心專利缺失成為布局歐洲的最大阻力,或導致國內供應商喪失成本優勢。(1)產能:2025年歐洲總產能預計將達250GWh,相比2018年翻45倍。其中,寧德時代歐洲產能規劃為60GWh,占比24%,看好寧德時代將其產業鏈整合優勢復制歐洲市場;(2)客戶:客戶資源是影響競爭格局的關鍵,關注與下游客戶綁定較深的電池制造商。LG化學歐洲布局較早,占據優質客戶資源,將受益于歐洲車企電動化戰略而有較大的增速;(3)潛在新興勢力:關注直接對接客戶需求的國內電池制造商,也關注傳統車企投資或自建的歐洲鋰電制造商。

投資建議:

嚴苛碳排放法規下,歐洲電動車進程加速。較低的滲透率和廣闊的市場空間,歐洲將成為下一個增速較大的市場,建議關注:(1)積極布局歐洲的動力電池龍頭寧德時代;(2)直接對接整車廠需求的鋰電制造商:國軒高科等;(3)著手布局歐洲的鋰電產業鏈公司:江蘇國泰、新宙邦等;(4)材料供應商將充分受益動力電池行業放量:贛鋒鋰業、天齊鋰業;(5)寧德時代和LG產業鏈上的核心供應商:恩捷股份、璞泰來、當升科技等。

風險分析:

歐洲電動化戰略落實力度不達預期;電池及材料專利授權問題,或因此喪失成本優勢;保護主義抬頭致國內產業鏈優勢難以復制海外;市場競爭加劇造成產能過剩;電池路線及技術替代風險等。

投資聚焦

研究背景

歐洲是汽車工業的發源地,眾多汽車巨頭誕生于此。汽車碳排放標準愈加嚴苛,加上電動車發展受制于亞洲電池供應,歐洲開啟了電動化轉型加速模式。目前較低的電動車滲透率和未來廣闊的空間,歐洲或成為下一個增速較大的電動汽車市場。全球的動力電池制造商們紛紛布局歐洲,搶占新能源汽車市場增長的電池需求。

我們的創新之處

1. 從歐洲各國碳減排目標和車企電動化戰略兩個角度,分別建立模型預測了2020-2030年歐洲市場電動汽車銷量和動力電池需求。

2. 詳細分析了國內鋰電制造公司核心專利的缺失或成為布局歐洲的最大阻力。

投資觀點

嚴苛碳排放法規下,歐洲電動車進程加速。較低的滲透率和廣闊的市場空間,歐洲將成為下一個增速較大的市場,建議關注:(1)積極布局歐洲的動力電池龍頭寧德時代;(2)直接對接整車廠需求的鋰電制造商:國軒高科等;(3)著手布局歐洲的鋰電產業鏈公司:江蘇國泰、新宙邦等;(4)材料供應商將充分受益動力電池行業放量:贛鋒鋰業、天齊鋰業;(5)寧德時代和LG產業鏈上的核心供應商:恩捷股份、璞泰來、當升科技等。

正文

01 碳排放政策收緊,補貼升級加速歐洲電動化

1.1 考慮碳稅罰款和BEV補貼,燃油車和BEV成本相當

歐洲是汽車和汽車工業的發源地,眾多汽車巨頭誕生于此。汽車碳排放標準愈加嚴苛,加上電動車發展受制于亞洲電池供應,歐洲開啟了電動化轉型加速模式。

1.1.1、碳排放政策升級,燃油車或將禁售

隨著全球經濟的快速發展,工業化進程和城市發展帶來了一系列環境問題,氣候變暖對全球帶來的不利影響,逐漸被國際社會所重視。

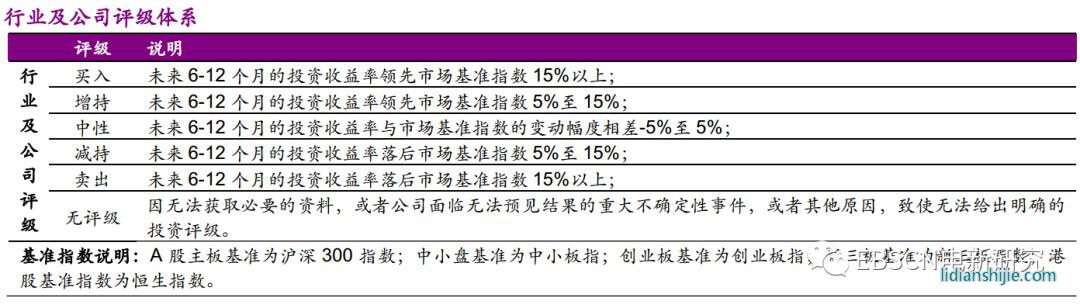

全球各國為了應對氣候變暖帶來的嚴重影響,于1992年5月通過了《聯合國氣候變化框架公約》(UNFCCC),一般性地確立了溫室氣體減排的目標;1997年通過了《京都議定書》,這是第一部具有法律約束力的全球性質的氣候治理文件,并于2005年正式生效;2015年,《聯合國氣候變化框架公約》近200個締約方在巴黎氣候變化大會上達成《巴黎協定》,這是對2020年后的氣候治理達成共識的標志性法律文件。各國紛紛制定各自的減排目標,以更加積極的態度來應對氣候變化問題,并做出了針對性的行動安排。

面對日益嚴峻的環境問題,歐盟在氣候變化問題上采取非常積極主動的態度。《京都議定書》簽訂之后,歐盟作為一個整體承諾在2008至2010年將溫室氣體(GHG)排放量在1990年的水平上減排8%。2008年歐盟首腦會議通過了《2020氣候與能源一攬子計劃》,承諾到2020年將溫室氣體排放量在1990年基礎上減少20%。2011年發布的《歐盟2050低碳經濟路線圖》、2014年發布的《2030年氣候與能源政策框架》指出,規劃到2020年溫室氣體比1990年減排20%,到2030年減排40%,到2050年減排80%~95%的目標。

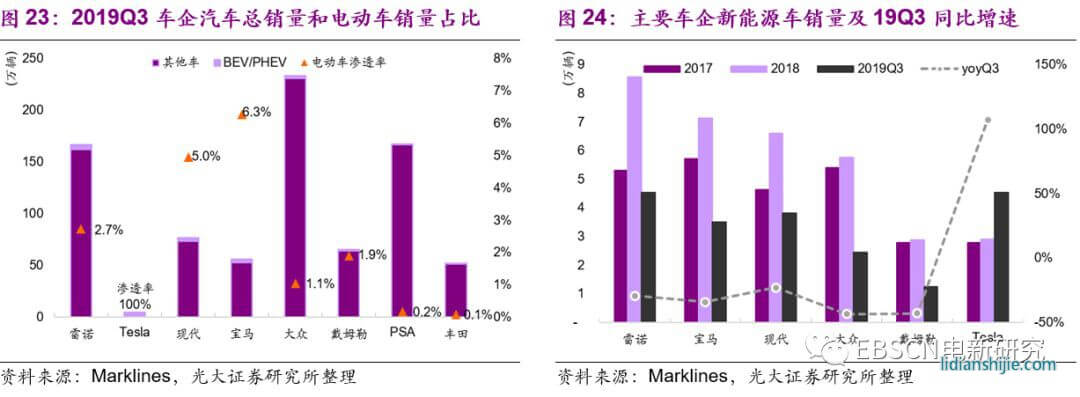

交通運輸部門是二氧化碳重要的排放源,占到了2010年碳排放總量的14.3%,其中,汽車排放占據50%。切實降低汽車碳排放,成為應對氣候變暖、減少溫室氣體排放非常重要的途徑。

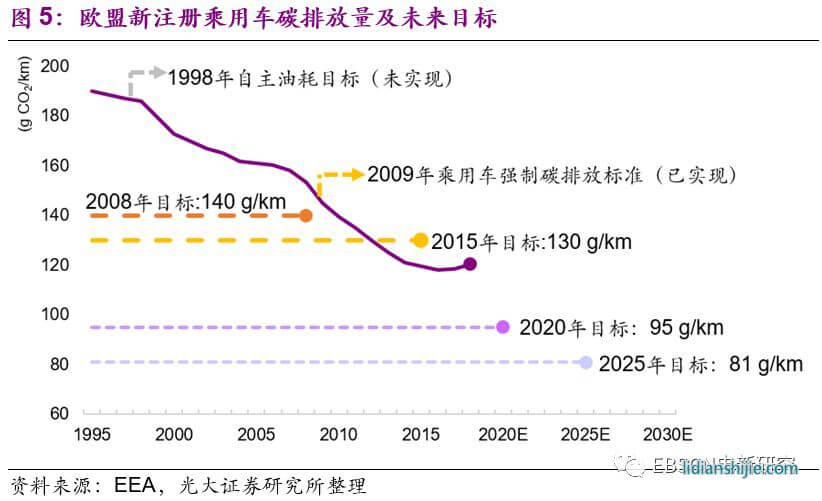

1998年歐洲汽車工業協會(ACEA)制定的自主油耗目標是第一次提出針對乘用車的碳排放目標,計劃從1998年186g/km CO2降到2008年的140g/km CO2,2012年降至120g/km CO2。但是,由于沒有強制法規的配套,減排目標并沒有得到很好地執行。2008年歐洲乘用車CO2排放量153.5g/km CO2 ,碳排放量降低速度不及預期。

為了落實碳排放目標,歐盟在2009年頒布了首個針對新登記乘用車二氧化碳排放的強制性標準EU 443/2009,要求到2015年乘用車碳排放應降低至130g/kmCO2以下。導入強制法規之后,各汽車廠商的應對措施迅速落地,通過改善內燃機效率,并且通過尾氣處理裝置,同時開發輕質化和降低行駛阻力等新技術,可以滿足當時的減排目標。臨近2015年所有企業的油耗都明顯下降,2015年實際排放量為119.5g/km CO2,滿足了當年的碳排放法規。

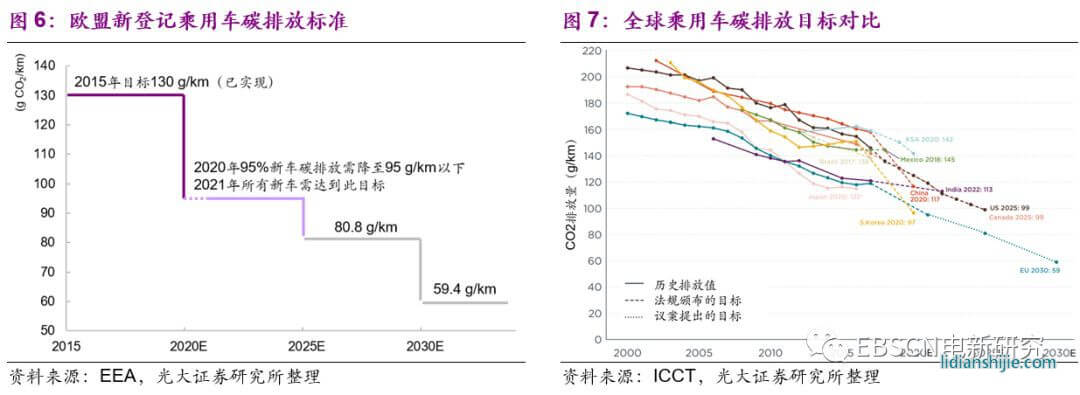

歐洲的汽車廠商面臨史上最嚴,同時也是全球最嚴的減排考驗。2014年,歐盟要求2020年95%的新登記乘用車平均碳排放需降低至95g/km CO2,到2021年100%的新車要達到此要求,超額部分將按每輛汽車每g/km CO2罰款95歐元。

2019年6月,歐盟通過新法案EU 631/2019,提出2025年后歐盟新登記汽車碳排放量比2021年減少15%(乘用車80.8 g/km CO2),2030年要求比2021年減少37.5%(乘用車59.4 g/km CO2),超額部分罰款不變。碳排放標準進一步嚴苛。

歐盟多個國家還頒布了燃油車禁售時間表,成為車企電動化轉型的又一個長期驅動因素。

1.1.2、燃油車減排停滯,經濟性優勢喪失

面對日益嚴苛的汽車碳排放標準,歐洲汽車廠商發現他們擅長的清潔柴油機技術減排效果停滯,無法幫助他們滿足接下來的減排考核,因此,即將面臨巨額的碳排放罰款。

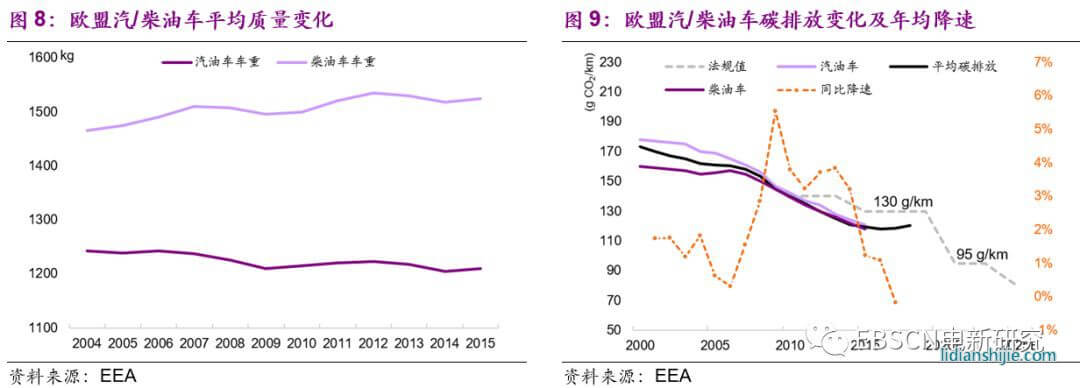

2004-2015年間,柴油車的車重不斷增加,車輛質量的增加意味著需要更多的能量來加速車輛,從而導致燃料消耗增加,并因此導致CO2排放量增加。。

減排技術的進步逐漸陷入瓶頸,通過持續改進燃油發動機目前僅能減排不到1%,離2021年95 g/km CO2的排放目標仍有非常大的差距。車輛重量增加和燃油車減排效果停滯,致使2015年之后的乘用車碳排放量原地踏步,甚至在2018年不降反升,達到了120.4 g/km。

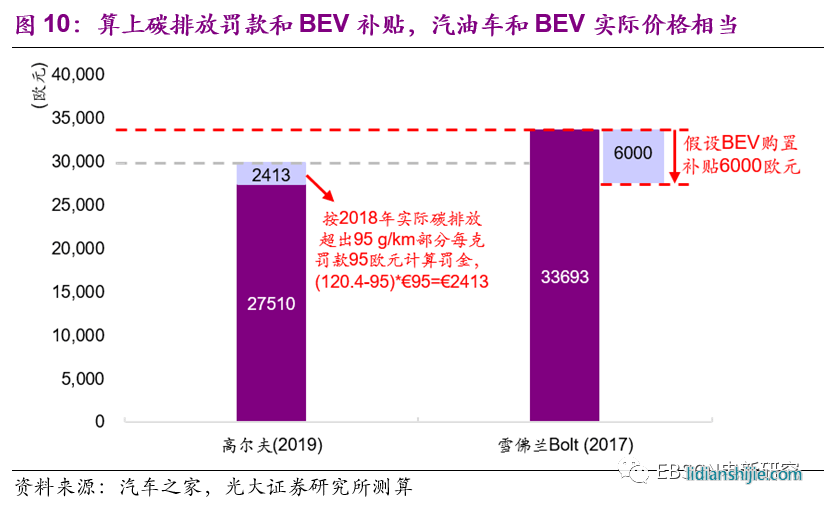

若考慮碳稅罰款和電動車購置補貼,燃油車不再具備經濟性優勢。用可比較的汽車大眾高爾夫和電動車雪佛蘭Bolt測算消費者實際承擔價格,汽車按2018年實際碳排放量超過95 g/km CO2的部分,每克95歐元計算罰金;電動車扣除政府購置補貼6000歐元(德國、法國、意大利等國的補貼政策),可以發現二者的實際價格相當。這里還沒有把電動車的稅收優惠算在其中。

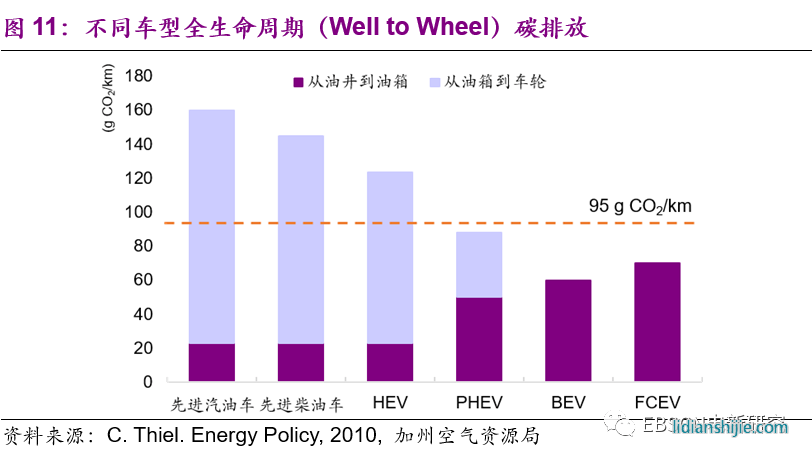

為了實現碳排放目標,發展PHEV和BEV是最佳解決方案。根據Energy Policy的論文指出,汽油車全生命周期的CO2排放量超過160 g/km,而柴油車為145 g/km,混動車的平均CO2排放量為124 g/km。

而插電式混合動力車(PHEV)和純電動車(BEV)全生命周期的CO2排放量分別為88 g/km 和60 g/km。值得注意的是,PHEV和BEV在使用期間(從油箱到車輪)的碳排放極低,BEV的碳排放量幾乎為零。

1.2 政府順勢力挺電動車,德國電車補貼加碼50%

柴油車減排停滯、迫在眉睫的碳排放標準都在加速歐洲汽車制造商的電動化轉型進程。因此,歐洲各國政府近些年陸續出臺了政策措施,扶持新能源汽車產業加速發展。

1.2.1、德國密集出臺電動車產業支持政策

電動車的發展主要受政策和補貼驅動。各國出臺的激勵措施種類豐富,各具特色:歐洲主要國家(德國、挪威、法國和英國)出臺的電動車鼓勵措施涵蓋了生產、購置、使用、基礎設施、產業化支持等環節。

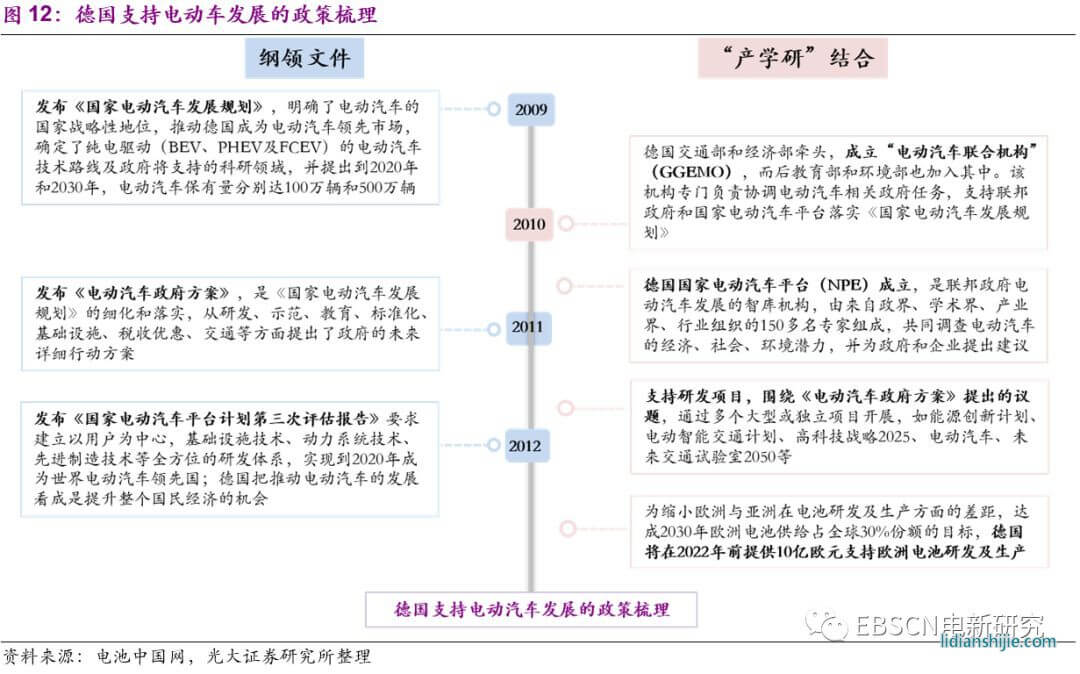

以德國為例,德國發展目標和政策明確,2009年以來發布了一系列綱領性文件,表示要將德國發展成為電動車的領先市場。另外,德國還注重發揮“政產學研”合力推進,并投入大量資金支持研發,以技術進步帶動產業發展。德國政府牽頭,先后成立了電動車聯合機構(GGEMO)、國家電動車平臺(NPE),支持研發項目,落實《電動車政府方案》提出的議題。

1.2.2、德國補貼加碼50%,歐洲將成下一個增長極

在產業發展初期,政府提供企業一定程度的補貼,對于降低企業進入成本是必要的。同時,歐洲各國也積極通過稅收優惠和激勵措施鼓勵民眾購買新能源汽車,培育新能源汽車市場。

德國政府及汽車行業計劃將“環境獎金”補貼額度提高50%,德國政府與汽車行業各承擔一半的補貼成本。對于售價不到4萬歐元的BEV,補貼由原來的4,000歐元提高到6,000歐元;對于售價高于4萬歐元但低于6.5萬歐元的BEV,補貼提高到5,000歐元;最后,售價高于6.5萬歐元的BEV不能享受這一補貼政策。PHEV的補貼額度也相應地提高到4,500歐元和4,000歐元。該項補貼政策原定有效期到2020年,現已延長至2025年。

法國政府加大對新能源汽車的補貼力度。法國政府將總補貼預算由2019年的2.6億歐元在2020~2022年提升至3.4億~4億歐元。法國消費者購買低排放量車輛,最高可獲得6000歐元的補貼。

美國補貼未定,或延續補貼

2019年12月,美國提出《可再生能源和能源效率法》討論草案,擬對新能源汽車稅務補貼力度進行提高。草案規定,車企累計銷量低于20萬單車稅務補貼單車7,500美元;累計銷量20-60萬單車補貼7,000美元;銷量超過60萬,補貼才逐步下滑。與之前的規定相比,這項草案將受補貼銷量上限從20萬輛提高至60萬輛,從而避免了特斯拉和通用銷量超過20萬而面臨失去補貼的問題。不過該草案尚未通過,特斯拉和通用是否可以延續補貼結果未定。

中國補貼逐步退坡

中國政府過去10年大力補貼新能源汽車市場。2012年,國務院發布實施了《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012~2020年)》,標志著中國正式進入了產業政策大力推動時代,隨后新能源汽車產業也迅速進入了一段高速增長時期。但同時造成了車企過度依賴補貼的情況。

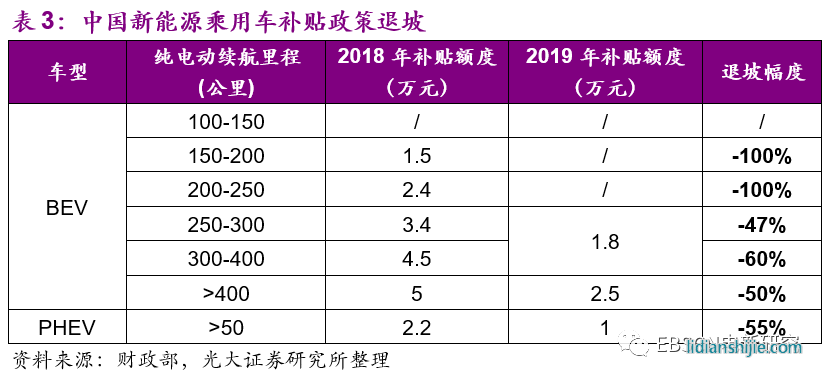

2019年3月中國更新了新能源車補貼政策,降低國補,取消地補,BEV退坡約47%-60%,PHEV退坡55%。中國政府期望通過這種方式促使企業進行技術升級,降本增效,促進行業優勝劣汰。

目前來看,美國補貼持續與否懸而未決,中國補貼逐步退坡,歐洲此時提高補貼力度占據有利競爭地位。在歐洲各國資金和人才支持下,電動化上看似落后的歐洲企業開啟了追趕模式。

2 歐洲電動車銷量及動力電池需求將呈高成長性

2.1 未來10年電動車復合增速28%,動力電池復合增速34%

世界新能源汽車銷量近幾年飛速增長。2019年,中國新能源汽車累計銷量120.6萬輛,同比-4.0%;累計產量124.2萬輛,同比-2.3%。1-12月,汽車產銷2572.1萬輛和2576.9萬輛,新能源汽車占汽車產/銷量的4.8%/4.7%,是全球最大的新能源汽車市場。

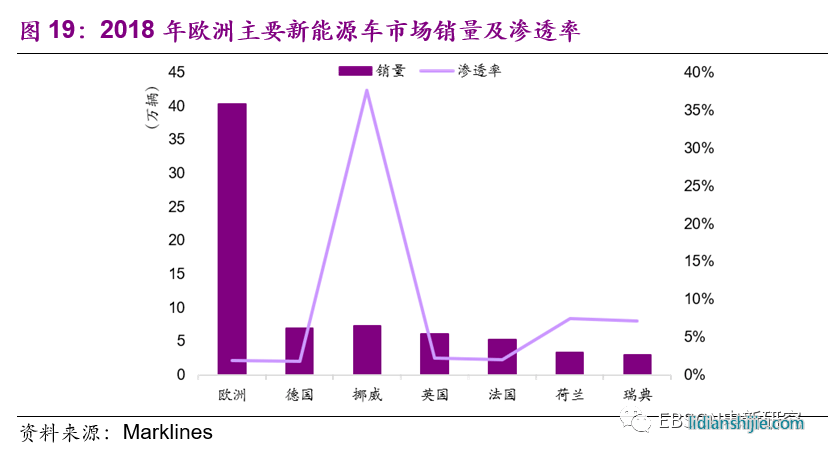

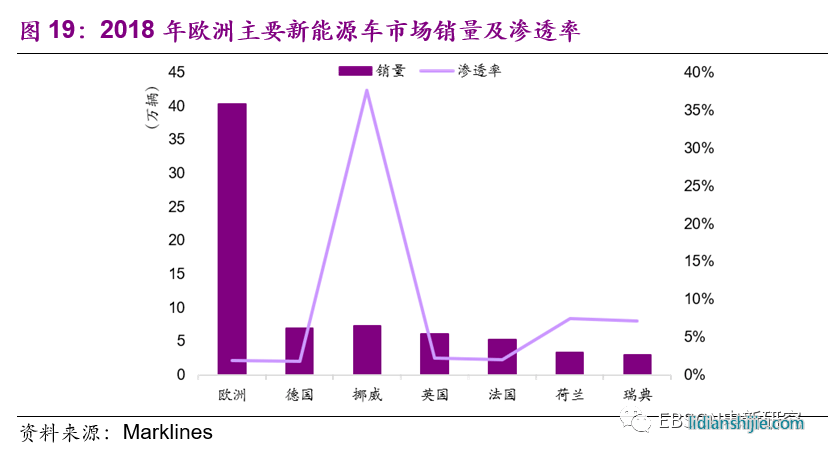

2018年歐洲新能源汽車銷量40萬,同比增長33%,占全球份額約20%,而滲透率僅為2.3%,新能源汽車市場還有很大增長空間。歐洲新能源車市場增長迅猛,近三年增速保持在40%。2019年增長勢頭良好,2019Q1-3銷量40.7萬輛。

歐洲有望接棒中國,成為下一個增速較大市場。從每月的數據來看,歐洲近三年的月度銷量同比都有穩定增長。受補貼影響,2019年Q1-3的月度同比增速都保持在30%左右,增長勢頭良好。而最大的中國市場由于受到補貼退坡的影響,在2019年下半年出現了同比下滑。

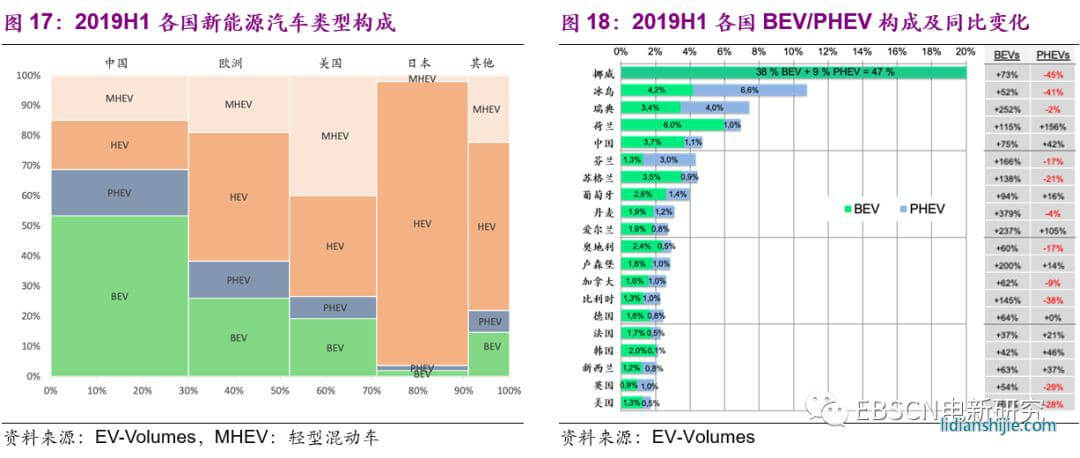

歐洲純電動未來增長空間大。新能源汽車的類型構成在不同國家和地區之間差異很大,這在很大程度上取決于國家稅收和激勵計劃。中國的純電動車(BEV)占據一半新能源車市場,插電式混合動力汽車(PHEV)和混合動力汽車(HEV)其次,日本的混動技術世界領先,基本所有新能源車型都為HEV。歐洲和美國相似,HEV稍多于BEV和PHEV。

2019H1,歐洲新能源車銷量的68%為BEV,而2018H1為51%。在歐洲PHEV首次出現銷量下降,這是由于BEV相對于PHEV有著更低的碳排放,更能幫助車企滿足嚴苛的排放政策。從各國的情況來看,2019H1相比2018H1,BEV份額呈增長趨勢。

從銷量來看,德國、挪威、英國、法國、荷蘭和瑞典是歐洲主要的電動車市場。2018年這六個國家的BEV和PHEV銷量約占歐洲總銷量的80%。2019年Q1-3,德國銷量為6.97萬輛,已經超過其2018全年銷量,增長亮眼。德國2019年或將超越挪威,成為歐洲第一大新能源汽車市場。

從滲透率來看,挪威電動化滲透率最高。挪威2019年Q1-3滲透率高達39.2%,荷蘭和瑞典新能源車滲透率為10%左右。德國、英國和法國是歐洲汽車強國,滲透率卻不足3%,德國滲透率僅為1.8%,未來滲透率有很大提升空間。

2.1.1、市場空間測算——國家角度

我們將從歐洲各國減排目標和推行低碳排放車輛的角度,測算未來歐洲新能源車市場空間以及動力電池的需求。我們將基于以下假設:

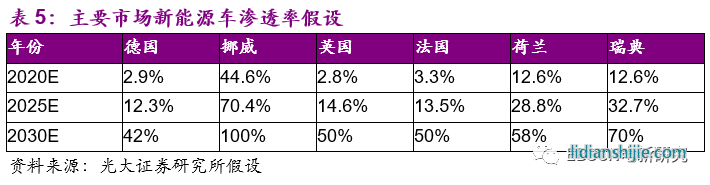

(1)根據過去十年歐洲汽車銷量的平均增速,假設歐洲汽車銷量未來的年增長率為2%;各國汽車銷量占歐洲總銷量的比例不變;

(2)德國、法國、挪威、荷蘭、瑞典為歐洲電動汽車主要市場,其余國家電動汽車市場起步慢于這幾個國家。其他國家電動車銷量占歐洲電動車總銷量比例將由當前的20%提升到2030年的35%;

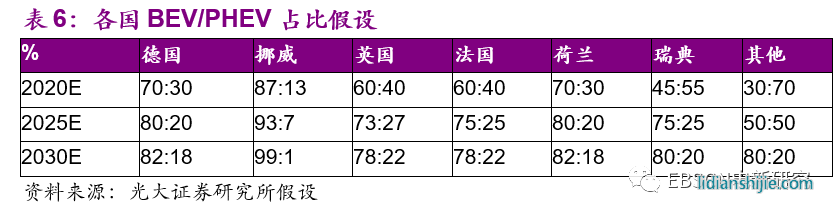

(3)由于PHEV相對于BEV碳排放的劣勢,我們假設未來10年BEV與PHEV的比例將從2019H1的70:30逐漸變為80:20;

(4)我們根據歐盟主要國家提出的電動化目標以及各國減排的決心,假設了2030年和2050年其新能源汽車的滲透率。并假設其間每年的滲透率勻速增長。

我們根據假設得到的滲透率和未來各國的乘用車總銷量,得到了歐洲各國未來10年的新能源乘用車銷量情況預測。根據預測,歐洲新能源乘用車銷量在2025年將達到215萬輛,2030年達到756萬輛,復合增長率27.7%,屆時,新能源汽車滲透率將達30%。

根據新能源汽車銷量預測,我們進一步測算未來10年的動力電池需求。

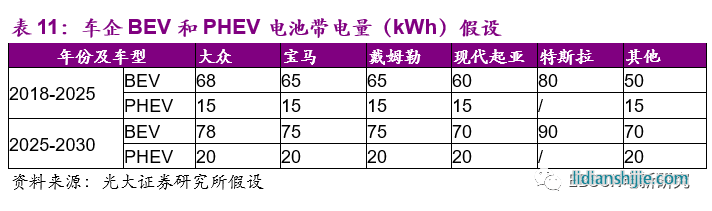

(1)根據車企計劃推出的BEV/PHEV車型帶電量,我們假設2020~2025年BEV平均帶電量為75kWh,PHEV平均帶電量為15kWh;2025~2030年BEV平均帶電量85kWh,PHEV為20kWh;

(2) 假設BEV在新能源汽車中占比不斷提高,各國市場BEV/PHEV占比的不同。各國2020/2025/2030年BEV/PHEV占比假設如下:

將預測得到的新能源汽車銷量與相應帶電量相乘累加,我們得到了未來10年歐洲動力電池的需求預測。從歐洲各國低碳政策角度出發,我們預測2025年歐洲動力電池需求約為144GWh,2030年將達到542GWh,復合增長率33.2%。

2.2 歐洲車企強力布局電動化,將推出數十種車型

2.2.1、傳統車企平分秋色

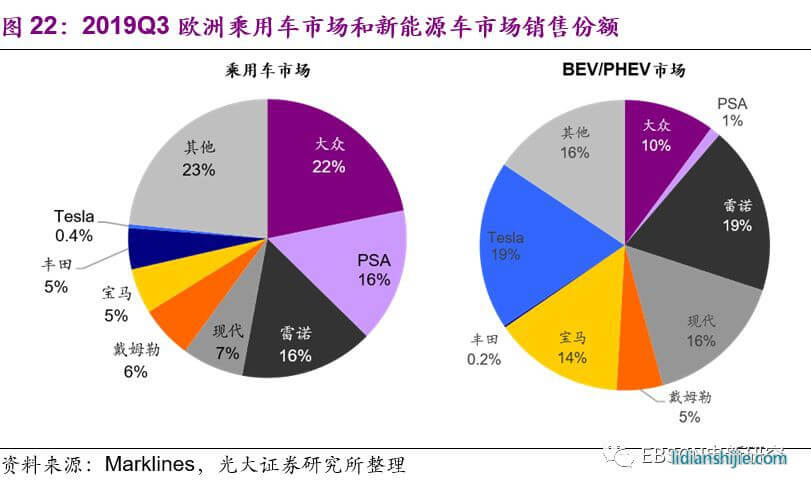

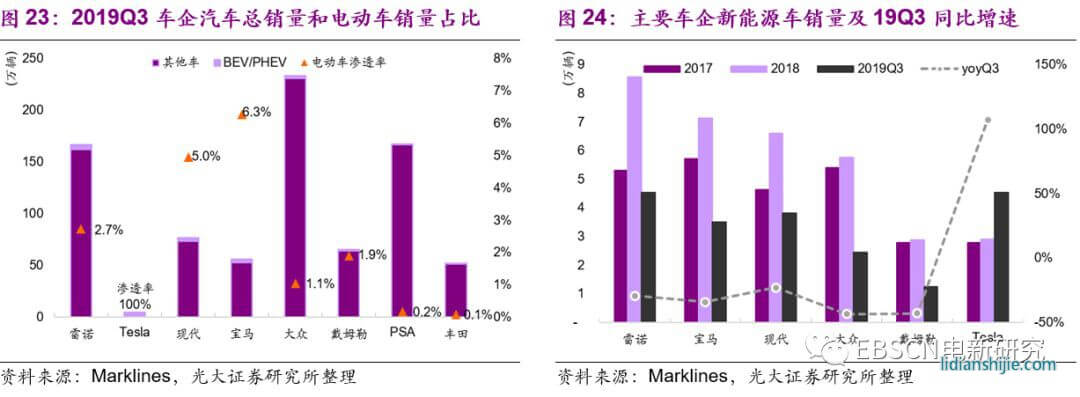

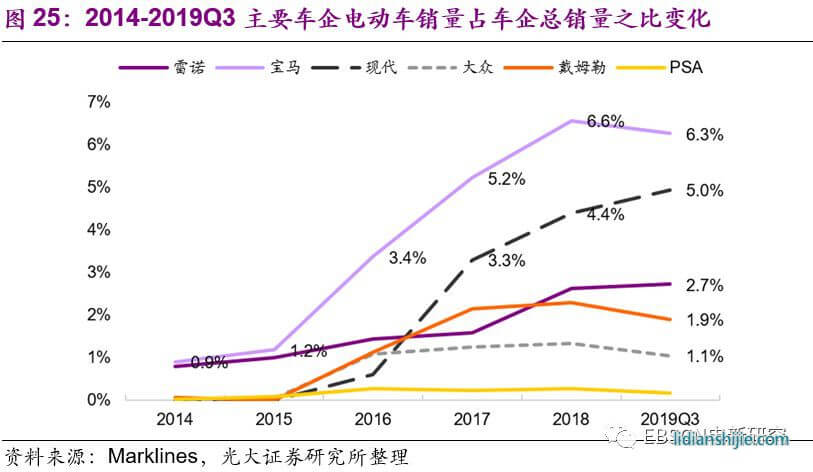

歐洲新能源車市場相對于傳統汽車市場較分散,未出現電動車龍頭;但市場相對門檻較高,有能力參與競爭的車企不多。2019Q1-3歐洲乘用車市場銷售總量1072萬輛,CR3為52.9%,CR8為76.6%,市場相對集中。其中BEV和PHEV銷量24.2萬輛,CR3為30.4%,CR8為84.4%。

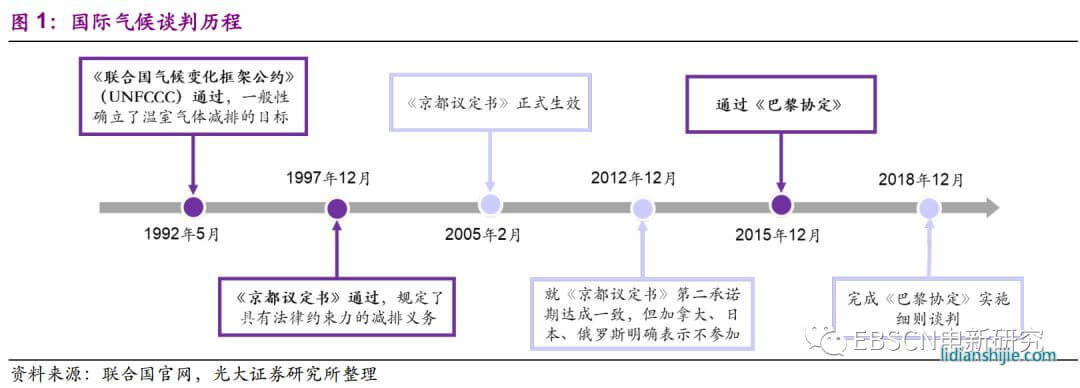

從新能源車市場份額來看,2019Q1-3雷諾-日產集團和特斯拉銷量相當,占據約19%市場份額,大眾、寶馬、戴姆勒分別占據10%、14%、5%市場份額。

從電動車銷量占車企總銷量之比來看,2019Q1-3,除了特斯拉100%純電動之外,其余車企的電動車銷量占汽車總銷量之比都低于10%,寶馬6.3%,雷諾2.7%,戴姆勒1.9%,大眾1.1%。

2.2.2、電動化戰略與決心

車企電動化目標升級,重點向BEV傾斜。依據各大車企近期公布的新能源戰略,與之前制定的目標相比,2019年車企目標的重點都向BEV傾斜,如大眾、寶馬、戴姆勒計劃推出的車型中BEV的比例都有了明顯增加。大部分車企都提出了新能源汽車銷量或增速目標。

大眾最新公布的五年規劃,顯示出其電動化決心。大眾相較于其他三家公司擁有更多的市場份額,且根據過往的經驗來看,其在2015年推出的MEB純電動平臺有望成為像MQB和MLB一樣有力的平臺,幫助大眾搶占歐洲新能源汽車市場。

寶馬和戴姆勒也展現出強烈的汽車電動化意向,根據其公布的未來新能源戰略部署和車型規劃而言,無論是寶馬推出的i系列還是戴姆勒旗下的EQ系列都反映出了對于新能源汽車行業的重視以及汽車新能源化的決心。

2.2.3、市場空間測算——車企角度

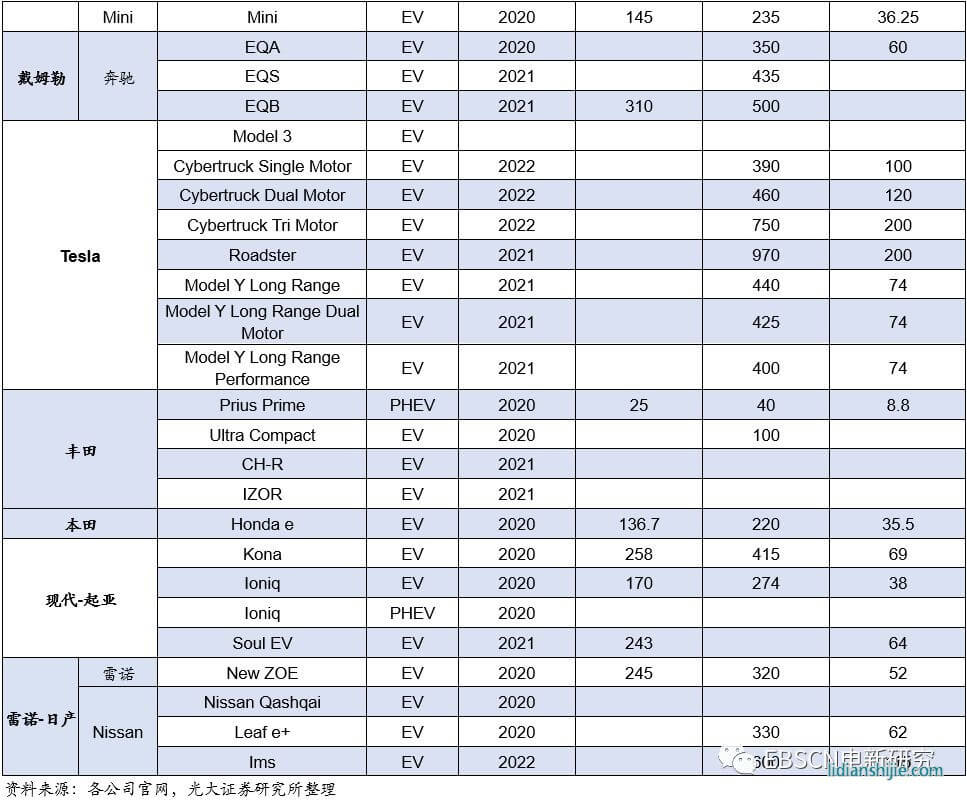

為了從車企的角度來測算未來歐洲新能源汽車動力電池的需求,我們做了以下假設:

(1)新能源汽車銷量每年增長率約為30%,2025年和2030年的增速較高。因為2025年是補貼政策的最后一年,而2030年起挪威將實現碳中和,荷蘭和瑞典將不再出售任何碳排放車輛,同時2030年是碳排放減少40%目標的驗收年份。

(2)根據各車企發布的電動化目標,我們看好大眾、寶馬、戴姆勒的電動化戰略,假設其電動車市場份額相比2019Q3的比例將逐步提升;其他企業份額保持穩定。

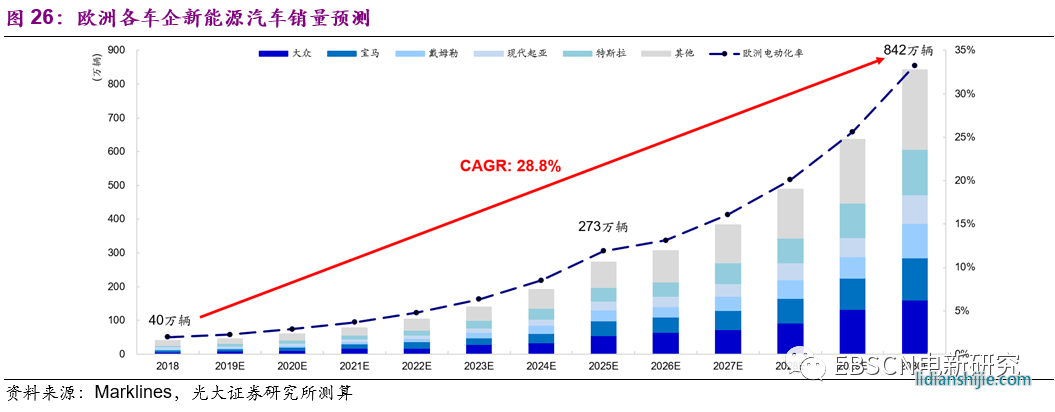

根據新能源汽車銷量預測和各車企的市場份額,得到各車企新能源汽車銷量預測,至2025年將達到273萬輛,2030年達到842萬輛,復合增長率28.8%,電動車占比將達到33%。

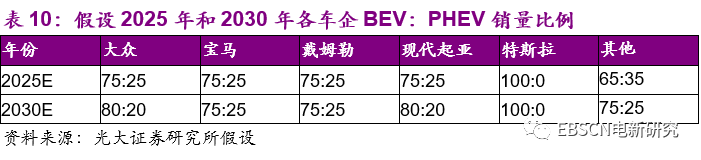

(3)我們假設2020-2030年BEV與PHEV的比例將從2019H1的70:30逐漸變為80:20,各車企具體比例假設如下;

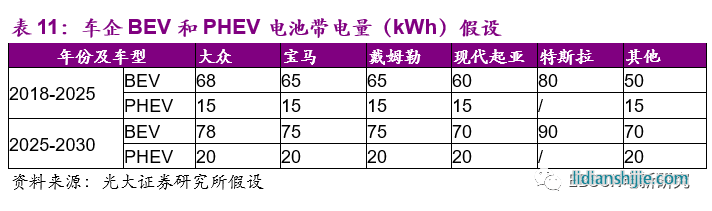

(4)根據表8中各大車企車型規劃的帶電量情況,并考慮2025-2030年技術升級所帶來的帶電量提升約為10kWh,我們將各車企不同階段的BEV和PHEV帶電量假定為:

根據不同車企新能源汽車銷量、BEV/PHEV占比、帶電量加權得到各車企動力電池需求,再求和得到歐洲動力電池總需求。從車企電動化進程角度,我們預測2025年歐洲動力電池需求為146GWh,2030年將增加到546GWh,復合增速32.5%。

從國家政策角度預測的結果分別為144GWh和542GWh,結果相互印證,可以看出歐洲決心轉型電動化,并將帶來巨大的動力電池需求。

03 電池產業鏈受益,進入供應鏈體系是核心

3.1 強者恒強,看好寧德時代和LG化學產業鏈

3.1.1、海外鋰電制造還看東亞力量

上世紀以來,鋰離子電池在日韓起步較早,有著深厚的技術與生產基礎,因此日韓電池企業在發展動力電池方面具有先發優勢。近年來,中國政府出臺了一系列大力扶植新能源汽車產業的政策,催生出了大量的市場需求,以寧德時代為代表的中國鋰電勢力崛起。

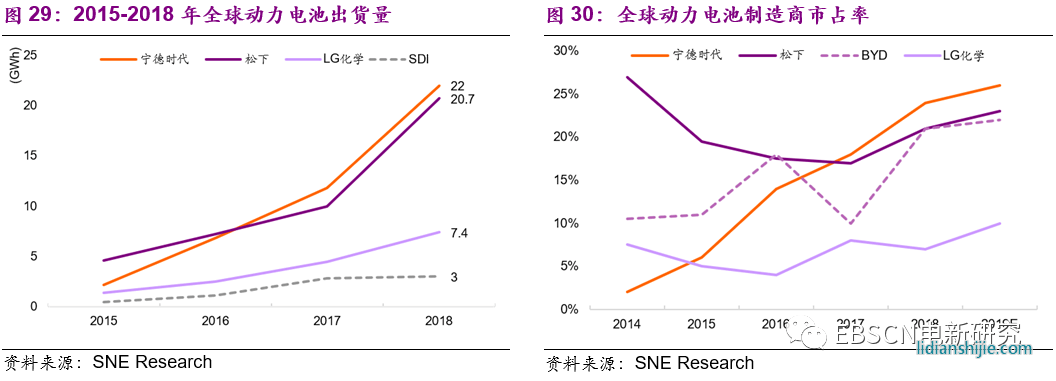

從出貨量來看,寧德時代和松下處于第一梯隊。受益于中國新能源汽車市場的蓬勃發展,2018年寧德時代出貨量為22GWh,市占率22%。松下受到特斯拉銷量的帶動,2018年出貨量為20.7 GWh,市占率20%。

韓國電池企業的發展勢頭不容小覷。LG化學、三星SDI都有不錯的增長,其中LG化學2018年動力電池出貨量為7.4GWh,市占率7.6%,海外市場份額超過20%。三星SDI的出貨量3.0GWh,市占率3.1%。

車企和電池廠通過簽訂供貨協議,提前鎖定未來的產能,強化供應關系。擁有技術和成本優勢的頭部企業積極爭奪整車廠客戶及資源,這會使得電池頭部企業的競爭優勢進一步凸顯,強者愈強。

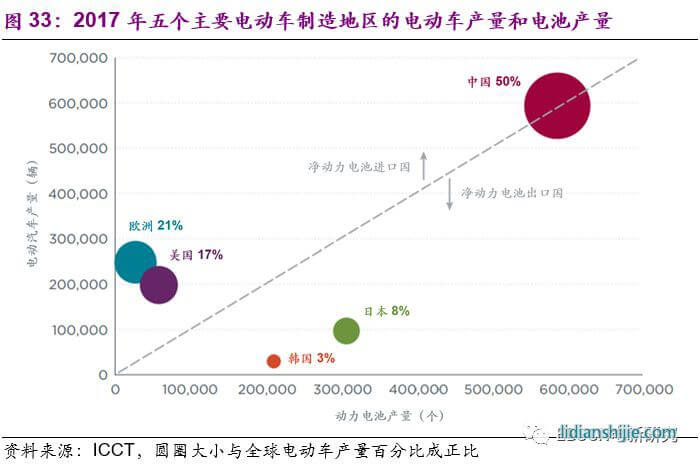

中國、日本和韓國是主要的動力電池出口地區,而歐洲和美國有巨大的電動車產量,動力電池需求缺口較大。近幾年,亞洲電池巨頭紛紛在歐洲建立電池工廠,以滿足歐洲車企日益增長的動力電池需求。

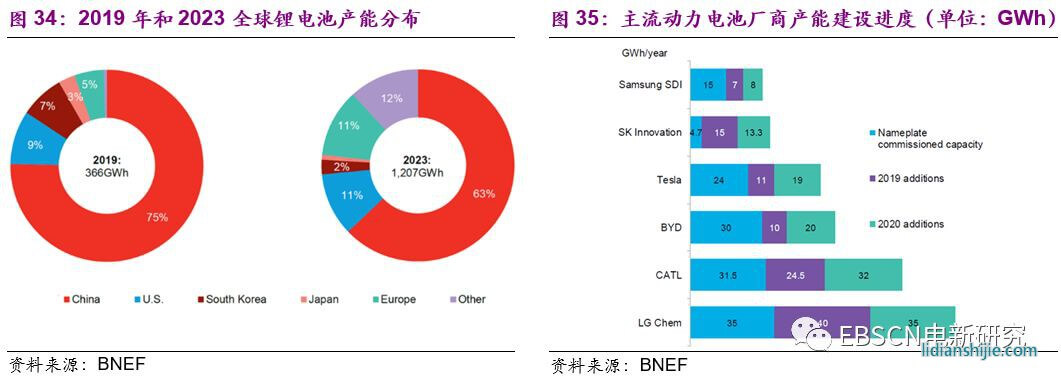

3.1.2、歐洲2025年產能將達250GWh

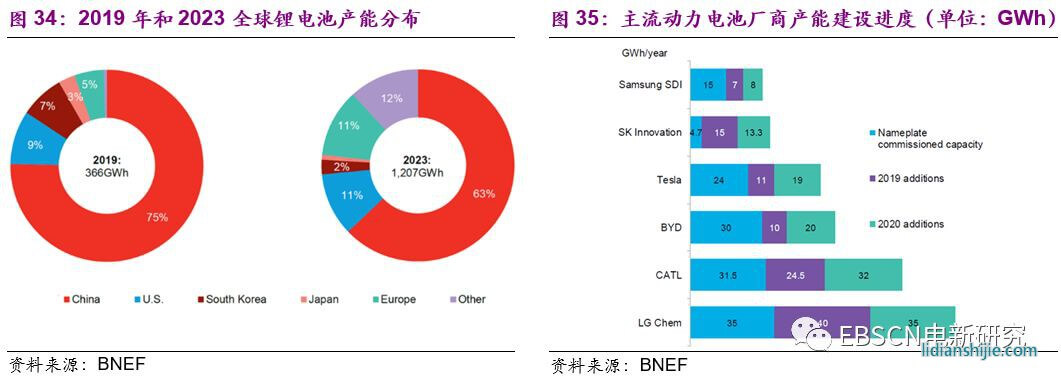

2019年動力電池裝機量約62.4GWh,同比增長9%。2019年12月,工信部發布《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿),目標到2025年新能源汽車新車銷量占比達到25%左右,中國的電池產能仍會有較大增長,預計未來會占到全球一半的產能。另外值得注意的是,由于歐洲的碳排放政策收緊和車企電動化序幕的開啟,歐洲的電池產能將會在2020年后有較為顯著的提升。

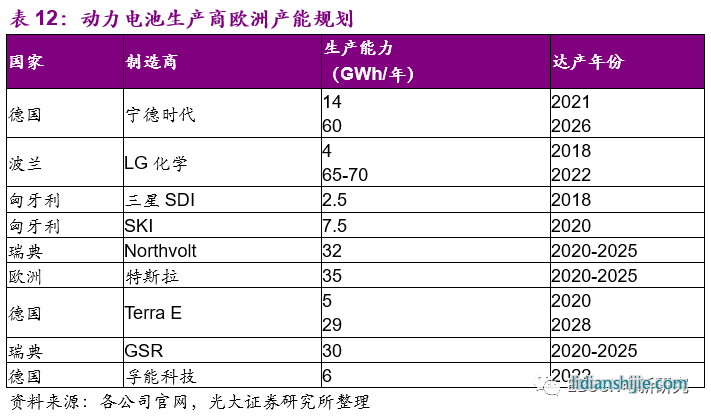

亞洲龍頭動力電池企業積極規劃歐洲產能。其中,寧德時代計劃將歐洲動力電池產能規劃由14GWh(2021年)進一步提高到60GWh(2025年),LG化學計劃將波蘭工廠的產能從目前的4GWh(2018年)提高到65-70GWh(2022年),SKI和三星SDI規劃其匈牙利工廠的產能分別為7.5GWh(2020年)和2.5GWh(2018年)。

與此同時,歐洲也在培育自己的動力電池企業。2019年,歐盟七國的研究機構和企業合作成立了旨在推動歐洲電池研究的“歐洲電池聯盟”,其中動力電池初創企業Northvolt于2018年在瑞典建立了歐洲首個電池廠,初期產能規劃16GW,后擴大到32GWh。Northvolt和大眾、寶馬集團都有密切的合作,其與大眾還計劃合資在德國建立電池研發工廠。此外,大眾、戴姆勒等車企也在規劃自建電池工廠。大眾于2019年5月宣布,公司將投資10億歐元(約合人民幣77億元),在德國的工廠生產動力電池。

根據目前公布的產能規劃,并考慮一些潛在的產能增量,我們預計歐洲到2022年產能將達到125GWh,2025年產能將達到250GWh。考慮到產能利用率一般在60%,2025年預計能利用的動力電池產量約150GWh,與前面動力電池需求的測算結果接近。

我們根據前文預測的2025年歐洲動力電池需求平均值145GWh,按照各電池廠產能規劃比例,相乘得出2025年各電池廠歐洲動力電池出貨量預測。

3.2 技術降本是核心,整合產業深綁客戶是要義

動力電池是電動車核心部件,為滿足歐洲車企的電池需求,各大廠商加速擴產,市場競爭日趨激烈。唯有技術領先、成本控制得當、產業鏈整合度更高的動力電池企業,在爭奪整車廠客戶及資源時才會擁有優勢。優質客戶又會對頭部電池廠形成正向反饋,強者愈強。

3.2.1、技術路線各家爭鳴

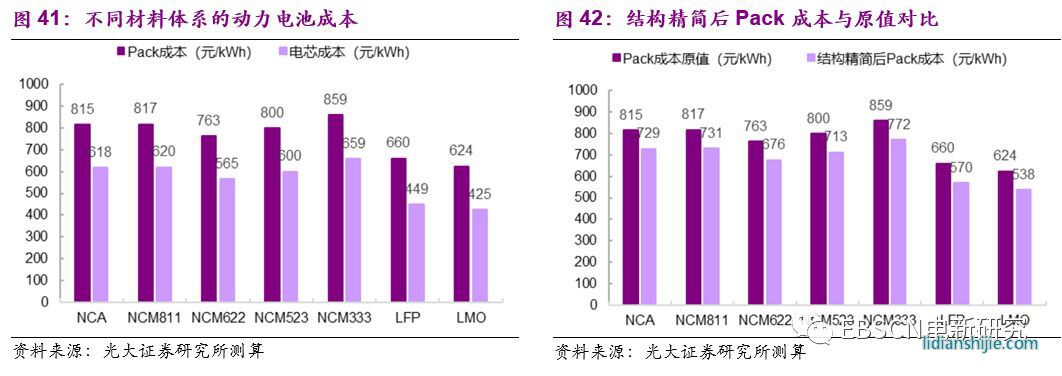

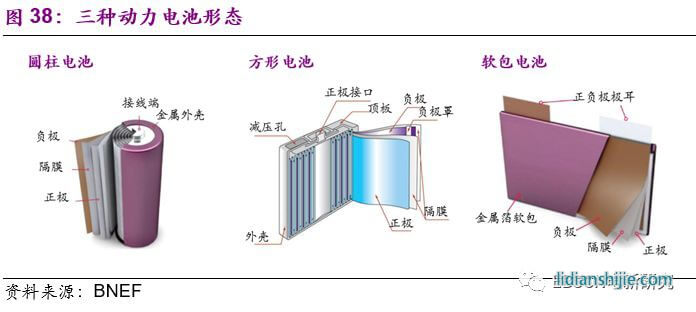

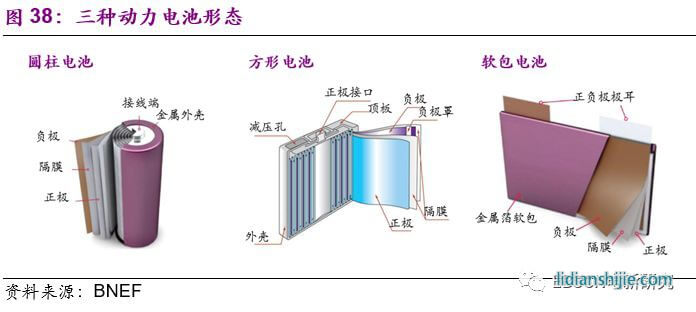

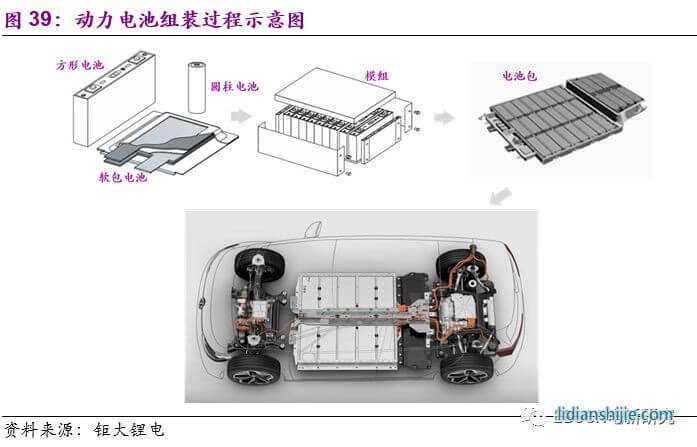

當前各電池廠的動力電池形態以圓柱、方形和軟包電池為主。LG化學主要是軟包電池,寧德時代和三星SDI以方形電池為主。方形電池能夠生產大容量單體電池,對電芯的保護作用也優于軟包電池,模組和電池包的集成較方便。軟包電池采用鋁塑膜包裝,具有一定柔性,可適應各種形狀,發生安全問題一般會鼓包而不會爆炸,不過會有漏電解液的隱患。圓柱電池規格統一,有18650、21700等型號,成本較低,但是需要配備高級的熱管理系統,集成難度大。

電芯是電池包中最核心的部件。電芯主要分為正極材料、負極材料、隔膜和電解液。其中正極材料決定著整個電池的能量密度,是最為關鍵的材料。當前動力電池正極材料的主流是三元正極材料,主要包括鎳鈷鋁酸鋰(NCA)和鎳鈷錳酸鋰(NCM)兩種技術路線。除了松下是以NCA圓柱電池為主,寧德時代、LG化學、三星SDI都是采用以NCM為主的技術路線。

高鎳三元是正極材料的技術趨勢。據SNE Research表示,NCM811(鎳:鈷:錳的比例為8:1:1)的能量密度相較于此前的產品提升25%~30%,續航里程可超過500公里。國內電池廠紛紛加速研發NCM811技術,寧德時代已率先為廣汽、吉利、蔚來等車企產品配套供應NCM811電池。

韓國電池廠的高鎳技術還在穩妥探索中,LG和三星SDI仍將以NCM622/石墨體系過渡,NCM811將推遲至2020年后。松下采用的圓柱電池主要為NCA體系,由于技術路徑的不同,松下NCA電池的高鎳含量可以做到90%,極大降低了原材料成本。

硅碳負極是下一代負極材料。寧德時代、松下、SKI等企業都在技術藍圖中指出了硅碳負極的方向,但目前僅松下和GS湯淺等日本企業能夠實現硅碳負極的商業化量產。

液態鋰離子電池能量密度的提升空間有限,固態電池、鋰金屬電池等前沿技術如果出現顛覆式突破,也會給后來者彎道超車的機會。因此,電池和汽車廠商都大力投入新一代動力電池技術研發。例如,寶馬、大眾和戴姆勒都加大了對固態電池技術的研發力度,同時積極投資國際上的固態電池研發公司。

3.2.2、電池未來將持續降本

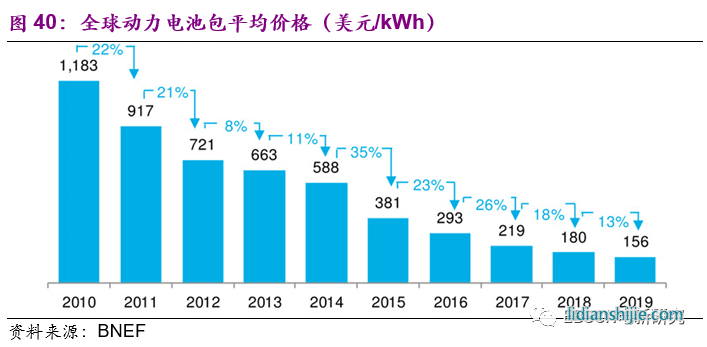

根據媒體新能源表示,2019年全球動力電池包平均價格為156美元/kWh(約為1087元/kWh)。電池價格下降趨勢將會持續,電池廠商承受較大的降本壓力。

未來動力電池成本將進一步下降,可以和燃油車PK。動力電池成本下降主要依賴以下方面:更具性價比的材料體系、更精簡的電池設計、更低的物料價格、工藝改進和設備改進。

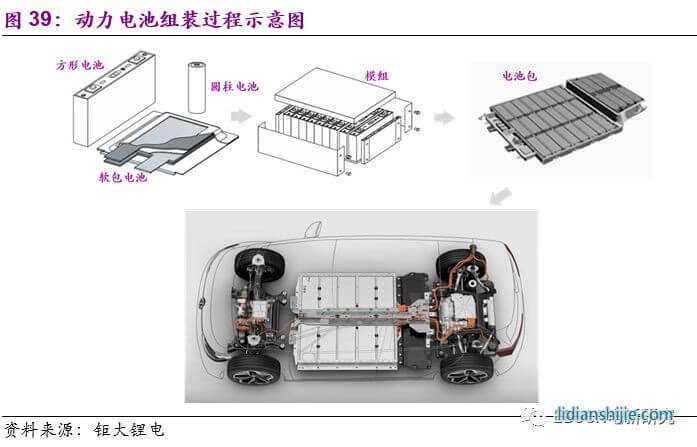

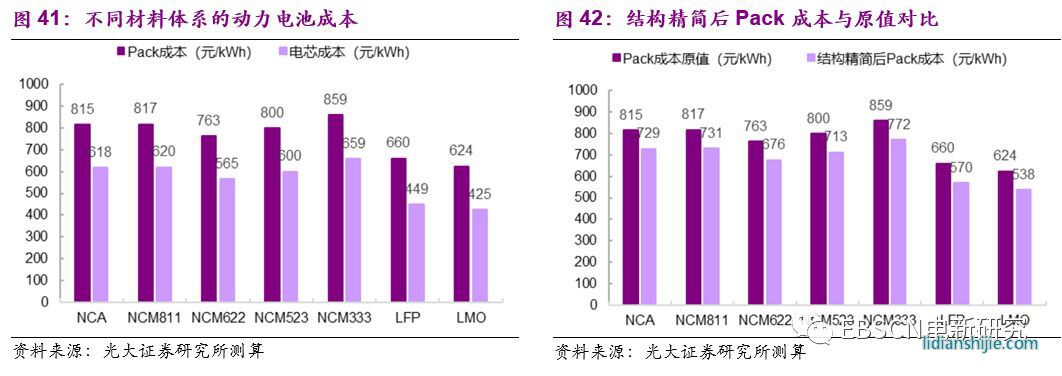

高鎳體系具備較大降本空間。根據我們之前發布的拆解動力電池成本的研究報告,材料體系不同,對應的動力電池成本也不一樣。LFP/LMO電池包的成本比NCM523低18%/22%,電芯成本低了25%/29%。三元電池中高鎳電池度電成本更低。NCM333/NCM523/NCM622的度電成本依次降低,但NCA和NCM811的成本仍然較高,是由于目前高鎳三元材料應用不多,材料價格較高。預計未來仍有降本的空間。

精簡電池設計也會使得電池成本下降。寧德時代提出的CTP技術(Cell To Pack),假設模組硬件物料成本降低80%,減掉相應的模組組裝設備和人員,那么與Pack成本原值相比,結構精簡后Pack成本下降約10%-15%。

3.2.3、產業鏈整合,深度綁定客戶

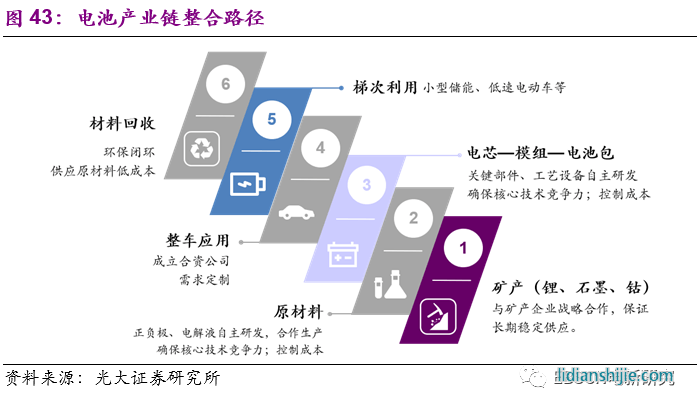

動力電池制造產業鏈主要可以分為6個環節,鋰電池龍頭通過產業鏈各環節的垂直整合,降低上游材料供應成本,深化下游合作關系。上游原材料包括上游礦產、正極材料、負極材料、隔膜和電解液五個主要部分。

從產業鏈的角度來看,寧德時代基于國內市場的競爭環境,有很強的產業鏈一體化優勢,垂直整合能力更強。憑借其對汽車行業的理解,以及在電化學材料領域的研究積累,寧德時代在國內擁有很強的議價權。寧德時代德國工廠建設后,將引入符合要求的國內材料、零部件、系統及服務供應商,構建其鋰電供應鏈,這將有利于國內優秀的鋰電材料企業布局海外。

LG化學的海外市場拓展之路開啟得更早,融入其產業鏈的國內材料公司也隨之開拓歐洲業務。

國內材料供應商中,目前僅電解液頭部公司宣布在歐洲設立工廠。由于下游電池客戶陸續歐洲建廠,2018年江蘇國泰和新宙邦均公告在波蘭擬建電解液工廠,2019年天賜材料也公告將在捷克設立子公司,配套鋰電原材料供應。另外,隔膜供應商星源材質在2018年與德國飛馬集團成立合資公司。

核心專利的缺失是國內供應鏈布局歐洲的最大阻力,或導致國內供應商喪失成本優勢。由于中國鋰電產業發展較晚,核心專利掌握在國外公司的手中,其中以正極材料尤甚。國內三元材料發展起步晚,基礎和核心專利欠缺,與日韓企業、美國3M公司等還有較大差距。三元材料的核心專利掌握在美國3M和阿貢實驗室手中,包括LG化學、松下、三星SDI、優美科、巴斯夫等電池和材料巨頭,都在向美國3M和阿貢實驗室購買三元材料核心專利。這意味著絕大多數三元材料企業布局歐洲時將面臨巨大的專利障礙。

目前國內僅北大先行、湖南瑞翔等少數幾家企業獲得了三元材料專利授權。2018年1月和2017年11月,巴斯夫分別宣布授予瑞翔新材和北大先行有關美國阿貢國家實驗室NCM正極材料相關專利的分許可。授權后,兩家公司可在美國市場制造、使用、銷售、許諾銷售、分銷和進口NCM正極材料。

寧德時代對上游礦產資源有很強的把控能力,主要通過股權投資的方式把握資源和技術。寧德時代及其材料商贛鋒鋰業均是澳洲鋰礦Pilbara Minerals的持股股東,通過持股可以獲得更低價且穩定的鋰礦供應。而LG化學則是通過合資建廠與簽訂供貨協議的方式,提前鎖定鋰、鎳等原材料供應,合作關系更為開放。

客戶資源是影響未來競爭格局的關鍵。2018年起,車企和電池龍頭企業的訂單紛紛落地,提前鎖定未來的電池供應。

LG化學憑借多年在海外市場的探索,把握高質量的車企資源,現階段有明顯優勢。LG化學為全球幾乎所有主流新能源汽車制造商提供電池,綁定了雷諾ZOE、通用雪佛蘭Bolt和Volt等暢銷車型的大部分訂單。并且,大眾和LG化學達成合作協議,未來預計LG化學電池需求將受益于大眾的電動化決心而有較大的增速。

寧德時代的客戶包括大眾、寶馬等歐洲主流車企。2018年,寧德時代和寶馬簽署了價值40億歐元的電池訂單,其中的15億歐元將來自寧德時代在德國新建的工廠。2019年11月又將訂單增加到73億歐元,解決了其未來十年的產能釋放。

松下和特斯拉合作已久,而在歐洲市場,特斯拉則計劃自建電池配套工廠,產能35GWh,預計在2020-2025年投產,松下來自歐洲的電池需求預計不會明顯增加。

另外,三星SDI是寶馬的戰略合作伙伴,與寶馬簽署了29億歐元(約合人民幣226億元)的電池供應合同,未來也有實力參與競爭。

04 投資建議

日趨嚴苛的碳排放法規下,歐洲電動車補貼加碼,進程加速。目前較低的滲透率和未來廣闊的市場空間,歐洲有望成為下一個增速較快市場,建議關注:

(1)積極布局歐洲的動力電池龍頭寧德時代;

(2)直接對接整車廠需求的鋰電制造商:國軒高科等;

(3)著手布局歐洲的鋰電產業鏈公司:江蘇國泰、新宙邦、天賜材料等;

(4)材料供應商將充分受益動力電池行業放量:贛鋒鋰業、天齊鋰業;

(5)亞洲鋰電龍頭歐洲建廠帶動國內鋰電產業鏈開拓海外市場,關注寧德時代和LG產業鏈上的優質供應商:恩捷股份、璞泰來、當升科技等,但需注意相關國際專利授權問題。

5 風險分析

(1)政策風險:歐洲電動車政策支持力度降低,導致供應鏈訂單量低于預期;

(2)法律風險:相關電池及材料國際專利授權的風險;

(3)市場風險:歐洲市場保護主義抬頭,國內產業鏈優勢難以復制海外,車企電動化戰略落實力度不達預期;大量動力電池企業短期內加速擴產,可能造成產能過剩的情況;

(4)技術風險:新能源車出現路線之爭,電池降本不及預期,技術迭代加速致替代風險。