鋰電池產(chǎn)業(yè)在推動能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,實現(xiàn)社會降碳方面發(fā)揮著重要的作用,推動鋰電池工廠的零碳化,對鋰電池產(chǎn)業(yè)真正實現(xiàn)綠色化、低碳化則至關(guān)重要。

一方面,鋰電池生產(chǎn)是碳排放大戶。根據(jù)歐洲運輸與環(huán)境聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示,動力電池生產(chǎn)的碳排放范圍為每千瓦時61-106千克二氧化碳當(dāng)量。其中電池生產(chǎn)的上游部分(采礦、精煉等)為每千瓦時59千克二氧化碳當(dāng)量,而電池生產(chǎn)和組裝的碳排放在每千瓦時2-47千克二氧化碳當(dāng)量。

另一方面,海外對于鋰電池全生命周期碳排放的要求也日趨嚴(yán)格。

歐盟《電池法案》新規(guī),要求從2024年8月起,容量超過2kWh的可充電工業(yè)電池、LMT電池和EV電池必須進行碳足跡披露。電池生產(chǎn)企業(yè)要根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計算收集每個電池不同生命周期的足跡總量信息,最終匯總到歐盟相關(guān)部門作為合法生產(chǎn)依據(jù)。

自2027年起,動力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護照”,記錄電池制造商、材料成分、可回收物、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息。同時,到2027年7月要達到相關(guān)碳足跡的限值要求。

在此背景下,我國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛實施零碳戰(zhàn)略,致力于打造零碳工廠。

目前,企業(yè)生產(chǎn)制造過程中完全使用綠電,或者雖然有排放二氧化碳,但通過購買碳排放指標(biāo)進行了抵扣,最終使工廠擁有綜合為零的碳排放表現(xiàn),即可以獲得權(quán)威機構(gòu)的“零碳工廠”認(rèn)定。

國際認(rèn)證平臺主要有瑞士通用公證行SGS、德國萊茵TüV、Bureau Veritas(必維集團)、3Keel等。

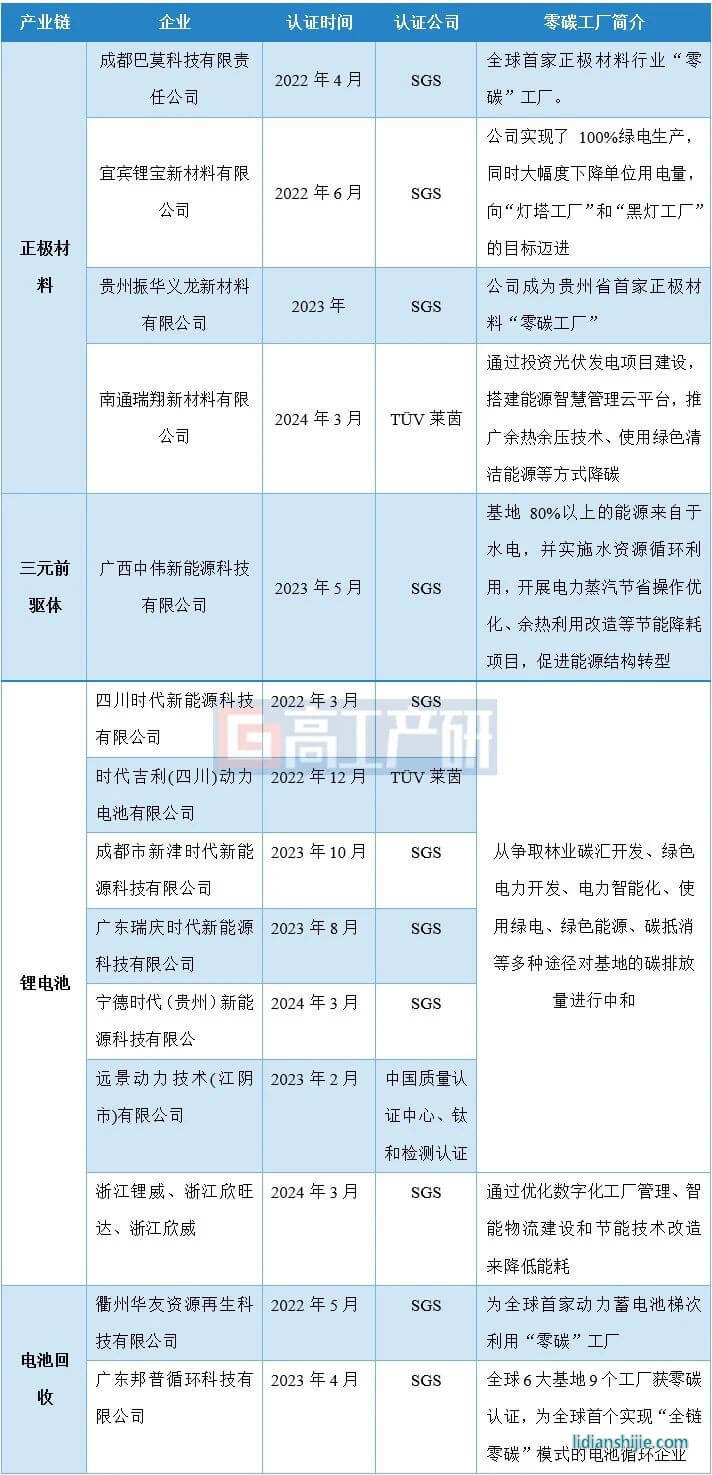

我國已有多家正極材料、電池生產(chǎn)以及回收企業(yè)通過國際第三方零碳工廠認(rèn)證:

鋰電產(chǎn)業(yè)已通過零碳工廠認(rèn)證項目梳理

資料來源:公開資料整理,高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII),2024年5月

GGII對鋰電企業(yè)“零碳”工廠打造策略進行梳理與調(diào)研了解到,企業(yè)主要從以下幾個維度減少碳排放,以打造“零碳”工廠:

使用綠色電力→選址在綠電資源富集區(qū),投資風(fēng)電、光伏等可再生能源來保障自身綠電供應(yīng);與可再生能源供應(yīng)商簽訂長期電力購買合同;綠電交易和綠證交易等。

節(jié)能及設(shè)備改造→包括制造工藝能效優(yōu)化、制冷系統(tǒng)優(yōu)化、暖通系統(tǒng)優(yōu)化、照明系統(tǒng)優(yōu)化、引入能源管理系統(tǒng)等。

工廠數(shù)智化改造→如寧德時代自主研發(fā)了廠務(wù)設(shè)施管理系統(tǒng)CFMS,利用大數(shù)據(jù)、數(shù)字孿生等先進技術(shù),實現(xiàn)設(shè)備主動化控制進而達到節(jié)能效果;遠景動力對各地工廠都進行了數(shù)智化改造,推動方舟管理系統(tǒng)等數(shù)字化系統(tǒng)的全覆蓋。