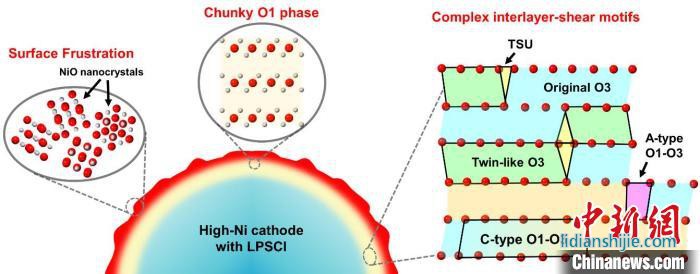

人工智能“超級(jí)顯微鏡”揭示全固態(tài)鋰電池失效機(jī)制的概念圖。中國科學(xué)院金屬研究所/供圖

王春陽研究員介紹說,高安全性和高能量密度的全固態(tài)鋰電池有望成為超越液態(tài)鋰離子電池的下一代電池技術(shù),從而解決困擾新能源汽車的“安全焦慮”和“續(xù)航焦慮”。然而,電極材料與固態(tài)電解質(zhì)的界面穩(wěn)定性一直是困擾固態(tài)電池發(fā)展的瓶頸,尤其是層狀氧化物正極與固態(tài)電解質(zhì)的界面不穩(wěn)定性會(huì)誘發(fā)正極材料結(jié)構(gòu)退化,從而造成全固態(tài)鋰電池的性能急劇衰減。

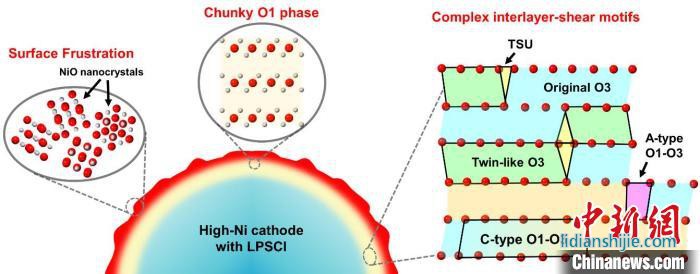

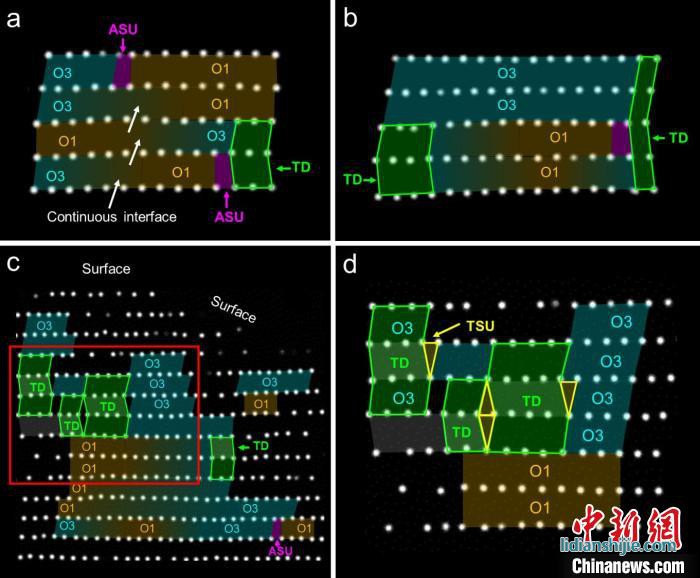

最新開展的這項(xiàng)研究表明,全固態(tài)電池中層狀氧化物正極材料中晶格失氧、滑移、碎化共同誘發(fā)了層狀氧化物的結(jié)構(gòu)退化和失效。該機(jī)制系首次在層狀氧化物正極材料中被觀察到,它拓展了層狀氧化物正極的相變理論,有望為全固態(tài)電池的正極與電解質(zhì)界面優(yōu)化設(shè)計(jì)提供重要理論支撐。

全固態(tài)鋰電池層狀氧化物正極的原子尺度失效機(jī)制總結(jié)示意圖。中國科學(xué)院金屬研究所/供圖

王春陽指出,透射電子顯微鏡是當(dāng)今物質(zhì)科學(xué)研究中最強(qiáng)大的材料表征儀器之一。人工智能與先進(jìn)透射電鏡表征技術(shù)的結(jié)合,為科學(xué)家更深入地認(rèn)識(shí)材料提供了前所未有的強(qiáng)大手段,近年來已逐漸成為材料電子顯微學(xué)發(fā)展的重要方向。

在透射電子顯微成像中引入人工智能算法,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)原子尺度的晶體結(jié)構(gòu)、缺陷、界面等復(fù)雜結(jié)構(gòu)的高精度成像和智能化解析。人工智能用于透射電鏡表征技術(shù),可顯著提高實(shí)驗(yàn)效率、加深對(duì)材料本質(zhì)的認(rèn)識(shí)、加速科學(xué)發(fā)展進(jìn)程,將在材料基礎(chǔ)研究和新材料研發(fā)方面發(fā)揮重要作用。

隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展,它將與先進(jìn)表征技術(shù)進(jìn)一步交叉融合。“先進(jìn)表征技術(shù)驅(qū)動(dòng)的材料研發(fā)”甚至有望成為新的科學(xué)研究范式,將為推動(dòng)全球材料科學(xué)、能源科學(xué)、納米技術(shù)的發(fā)展提供新的動(dòng)力。

層狀氧化物正極中剪切相界面結(jié)構(gòu)的精細(xì)原子構(gòu)型分析示意圖。中國科學(xué)院金屬研究所/供圖

據(jù)了解,王春陽長期致力于利用先進(jìn)透射電子顯微技術(shù)解決電池材料中的核心科學(xué)問題,由于在該領(lǐng)域的突出研究貢獻(xiàn),他先后榮獲美國電子顯微學(xué)會(huì)博后學(xué)者獎(jiǎng),并入選《麻省理工科技評(píng)論》“35歲以下科技創(chuàng)新35人”中國區(qū)榜單。

中國科學(xué)院金屬研究所透露,未來,王春陽將帶領(lǐng)一支平均年齡不到30歲的研究隊(duì)伍,繼續(xù)發(fā)揮該所在電子顯微學(xué)與材料研究方面的優(yōu)勢(shì),圍繞全固態(tài)鋰電池材料結(jié)構(gòu)-性能關(guān)系中的核心科學(xué)問題開展基礎(chǔ)研究,為推動(dòng)全固態(tài)電池的優(yōu)化設(shè)計(jì)和新材料研發(fā)作貢獻(xiàn)。(完)