豐田章男大概率想不到,在時隔4年后,東京車展更名為日本移動出行展再舉辦,會有如此大不可預期的矛盾與撕裂。

矛盾,關于日本汽車工業。盡管名為日本移動出行展,但與中國、歐洲的車展不同,全展會的核心只有電動化,西側1-8館的零部件展商中,只有不到10家展出了智能座艙、智能駕駛相關。OEM整車廠中,只有豐田、日產用4年前全世界就見過的概念車座艙(座椅可以反轉,面對面乘坐)提及了一下智能,而本田、馬自達、大發選擇了No。

索尼和本田進行了合作,尋求成為日本車里的最強造車新勢力。而這家新勢力的社長川西泉則從不久前到現在發表一個觀點,中國電動車發展很快,但信息技術上,只是把智能手機相關植入到車上再做組合排列,沒有技術驚喜。換言之,索尼和本田不懼這樣的競爭,自己有優勢。

而撕裂,則關于日本本土消費者的認知和選擇。時隔4年之后更名舉辦,日本汽車工業協會為此次展會制定了一個非常宏大的目標,比如觀展人數要達到100萬人次,這一數字比已經結束的2023成都車展還要多10萬人。但,成都在車展之后如今登上了中國汽車保有量第一的位置,但東京車展,在第一天媒體日結束后,卻人流驟減,以至于很多第一天沒徹底逛夠的中國媒體再去現場時,前一天很多需要排隊的體驗項目,自己可以敞開了玩好幾次。

日本人目前根本不想買電動車,這是一個大問題

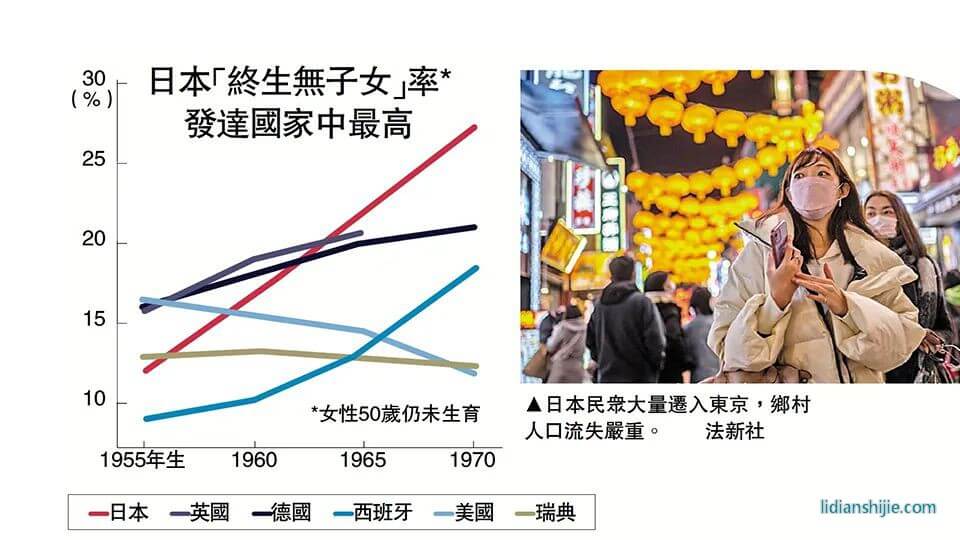

人流驟減,因為日本本土對電動車的興趣本身不大,甚至有所抗拒。而這之中,與中國人經歷的10余年新能源車高速發展所遇到的問題不同,不是因為充電樁不便利、續航、安全,而是購買電動車對日本人本身,相比燃油車會增加明顯的使用成本,反而會增加自己的生活壓力。

而按照2022年《朝日新聞》公布的報告,17.3%的單身男性和14.6%的單身女性表示他們一輩子都不打算結婚,已婚人群中,生育數量低于本身規劃數量的原因是,52.6%的人表示“育兒費用太高”。而如今的電動車,則會進一步增加他們的家庭開支。

因為大多數女性都是負責管錢的全職主婦,每個月給男人下發零花錢。下班后去居酒屋和同事朋友喝酒聊天,是男人家庭地位的象征,因為他們(相比那些不來的人)能拿到更多的零花錢。

聽著他們聊著家庭電費的話費,就很容易找到電動車當前在日本不受歡迎的原因。“一個月全家幾口人的電費,平均下來,要花到4萬日元(折合人民幣2000元)”。人類本性相同,全世界的家庭都會計算基礎的成本花費,在東京這種高度內卷的上班型城市尤其如此。

且,日本進入2023年之后,電價始終處于不斷上漲狀態,1月,東京電力控股公布,家庭電費套餐收費標準申請上漲29.31%,最終,6月標準家庭電價上漲14%-42%,平均家庭電價上漲2000-5000日元,折合人民幣上漲100-250元左右。不過,除此之外,日本本土對電動車不友好的環境還在于,其本身的國土面積不足/人口密度較大,無法興建電動車型需要的大量充電/充電停車位等基礎設施。

而在此次移動交通展中,當我們問及這一消費環境該如何解決時,日產給出的答復是“正在與遍布日本的不同便利店研究和推廣便捷充電業務,同時,在開發適合日本本土相應的A00-A0級小型電動車。”除此之外,豐田、日產等車企還給到了其他的解決方案,譬如當固態電池能夠大規模降本量產后,因為充電速度明顯提升,且日本消費者本身對長續航沒有什么需求,一般300km續航就足夠覆蓋,之后再對充電補能網絡等進行優化和調整。

另外,當前對于日本本土新能源車消費環境的另一限制是,一戶建模式下,多數房屋只有一個停車位。購買車輛時需要出示停車位證明,而之所以Kei-Car能在日本如此火爆,則正是因為其不需要車位證明。但眼前,新能源并不享受這一政策。

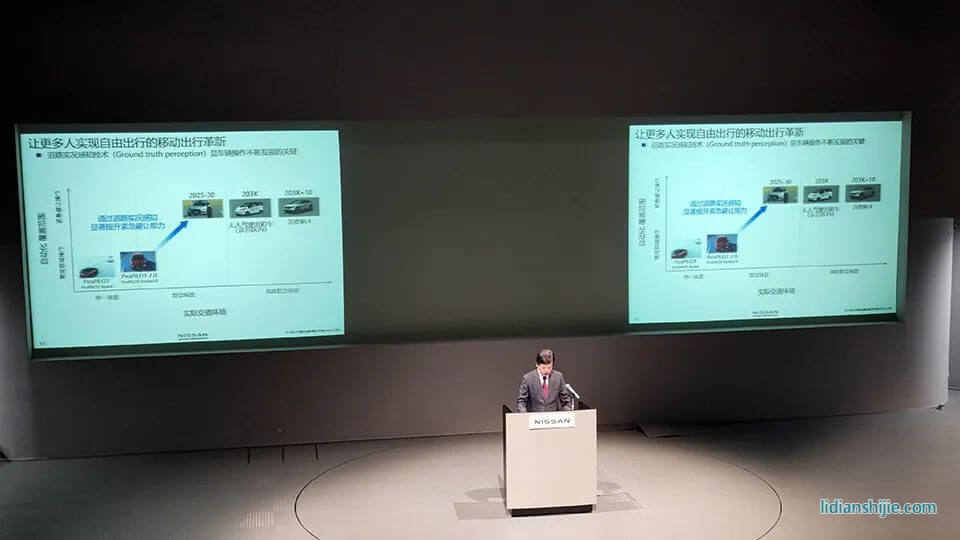

智能化部分,也同樣如此。從5年前開始,在中國的多個城市已經不需要攜帶現金就可出門解決各種生活場景,而在日本,現金/信用卡/Wechat/Alipay在不同的場景下使用方式并不相同,存在很多只支持現金的板塊。智能駕駛所面對的也是如此,中國/歐洲對自動駕駛的需求之所以較大,因為日常的通勤壓力并不小,有了自動駕駛的加入能一定程度上解放精力,美國也是因為地廣人稀。

但,對于日本來說,其本身的交通事故致死率在全球連續多年第一且在繼續下降,高速/城市駕駛時,和日常生活一樣遵循排隊制,很少有超車動作,所以更幾乎不見加塞。再加之國土面積不大,出行距離較短,高階智能駕駛并不能令其提起興趣,支持車道居中+隨速跟車剎車的普通L2級能力,效果其實已經溢出。

所以換言之,人類很難對自己無法經歷過的事物進行實質有意義的換位思考。于是,當我們與各個日本品牌的高管談及,如何面對全球新能源轉型這一話題時,得到的反應總是“不著急”。另外,中國和歐洲的新能源汽車市場現象,在其的定義中是被與全球分開的。

“中國、歐洲現如今的新能源產業發展,其實在全球屬于隔個例。”這是幾家日系品牌高管在面對中歐媒體此次車展采訪時給出的回復,這句話之后,是其要按照全球一盤棋的邏輯來進行思考,保證燃油車帶來的高利潤,同時保證自己能夠在新能源轉型時盡可能平穩。

相比歐洲車企,日系車企當前不急的原因還在于,其有所依靠。大眾尾氣門的爆發,直接讓歐洲發展多年的清潔柴油計劃一夜之間崩潰,于是PHEV的過渡技術也被否定,從奔馳、寶馬到大眾,直接全部將重心壓至純電動。

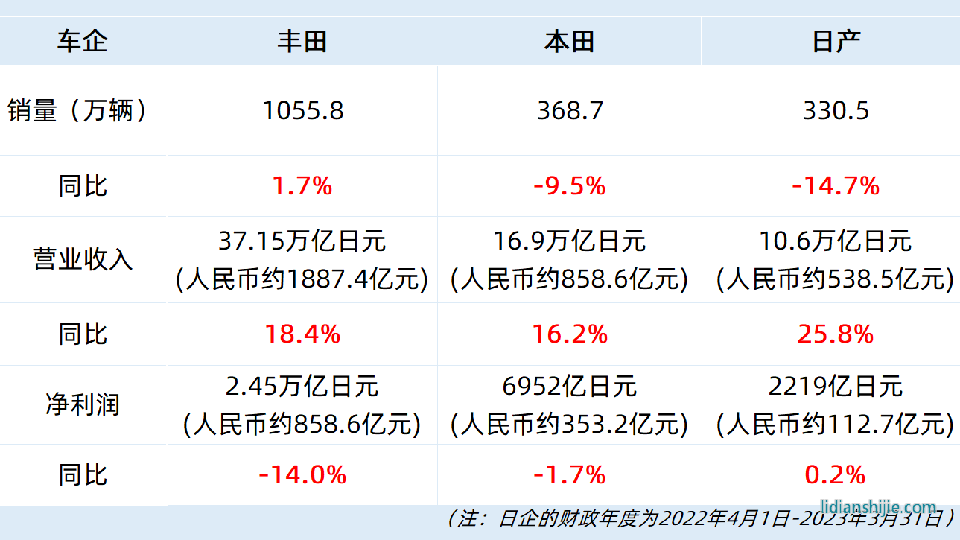

但對日系車企來說,即便是2022年同時遭遇了疫情-壓制了消費力降低了銷量,遭遇了俄烏戰爭-供應鏈承壓降低了產量,但豐田、本田、日產還都取得了180億、46億、32億美元的收入。按照銷量等比例進行計算,豐田的盈利能力中國車企看不到尾燈。只有同時帶著電池/新能源補貼的比亞迪能初步跟上本田,吉利、長城等企業還距離很遠。

使用環境、消費環境上,即便日本三大車企都是跨國巨型公司,但處于本土的總部并不能有效感知到產業的巨變。于是, 剃頭挑子一頭熱的局面此起彼伏。

毫無疑問的一點是,中國市場的三大品牌合資公司業務需要總部盡可能的加速進行轉變,否則失去競爭力,而其本土總部卻與之所有脫節。

在日本的幾天里,不論是對工程師、高管的采訪,很容易看到其面部微表情能展示出“不解”的意義。多數CEO倒是能夠理解中歐市場的快速轉型,但當給到加速轉型的建議時,并不會出現get到了,以及共鳴的微表情。

站在全球汽車工業角度,當前越來越多人看不懂日本人接下來要如何造車,尤其是中國消費者。相比燃油時代的順風順水,日本汽車工業當前正在因為全球各地區消費需求的差異增大,遭遇史無前例的混亂。

最后的賭注是固態電池,但沒什么大用

日本汽車工業如今正在經歷歐洲車企前幾年的體驗變化,基于自身最長近百年的儲備,認為基于強大的研發能力能夠快速匹配全球消費需求的變化,認為基于自身的前置動作,能反轉劣勢,以及認為基于強大的生產能力和整體零部件產業,能夠快速實現成本的降低,實現燃油車時代的高性價比優勢。

但,歐洲車企的案例,已經證明了很多市場現實。基于強大的研發能力,并不能全部匹配消費需求的變化,需要基于應用層大量驗證的智能化的劣勢是無可辯駁,大眾入股小鵬,唐唯實主導斯特蘭蒂斯入股零跑,成立大眾安徽專注于綁定中國產業鏈,奔馳/寶馬與德國總部同級的研發中心分別落地中國,上述均是智能補課的最新動作。

基于強大的生產能力和整體零部件產業,實現快速降本的命題,其實也已被驗證為可實現性極低。德國汽車工業中,奔馳、寶馬選擇的都是擁抱同時兼具高性價比、高先進性的中國供應鏈。

2022年,寶馬砸下700億大單,分別與寧德時代、億緯鋰能拿下電芯生產需求,目前三大中國電池廠已經獲得寶馬160Gwh千億元大單;

奔馳,與孚能、比亞迪的動力電池大單已落;大眾則是完成了國軒高科的控股。

當然,案例遠不止德國車企,日本汽車工業目前也意識到了僅依靠自身實現此目標的難度。盡管,全球的動力電池格局是看東亞,日本本身也有著松下這種巨頭,但豐田在中國市場還是選擇了和比亞迪合資,選擇了擁抱廣汽集團,實現快速降本,以及智能化的及格級提升。本田則是選擇與寧德時代簽下2030年前供應123Gwh動力電池的大單。

足以見得,其在體驗和對比之后,最終還是選擇了和歐洲車企相同的模式。

當然,日系三大手中還有最后的一張底牌,即全固態電池完成成本降低、大規模量產的挑戰,用充電10分鐘續航1200公里這種數據,不自燃、沒有熱失控,基于自己燃油車時代的一系列儲備,快速讓自己的純電動車型擁有世界上最強的競爭力。

本田計劃2024年開始示范生產,即小規模生產;

日產計劃2024年在橫濱建立試制生產線,2025年小規模生產,2028年量產第一代固態電池;

豐田計劃2027-2028年逐步實施規模化生產,合作伙伴為出光興產;

上述三家企業的計劃和燃油車時代一樣,是相同步調。但實際的問題是,即便日系車企完成了有效的成本降低,其面對的問題實際上才剛剛開始。因為一方面,雖然目前發展最快的中國汽車品牌并未明確宣布這一量產計劃,但從技術進步角度,不論是蔚來的半固態電池,高性價比的寧德時代與比亞迪磷酸鐵鋰電池,以及目前鋰離子5C電池(麒麟電池)等,其充電速度已經來到了10分鐘補能400公里的水準。

而日系固態電池所說的10分鐘補能1200公里只是材料級概念,業內推斷4-5年之后量產達到的天花板級效果,預計為10分鐘補能800-1000公里。所以,面對還在進步且同樣在推進固態電池的中國車企,要比拼的一方面是成本,另一方面是落地速度。

另一個關鍵挑戰則是基礎設施的建設,即便固態電池量產,其想達到接近實驗室級的數據,也需要專門的高功率充電樁。換言之,以當前國家電網120kW的新樁,即便是固態電池,也并不會比普通電池充電快太多。那么,也就如燃油車時代那樣,即便固態電池量產,對用戶來說,去哪兒加油/補電,也是極大調整。

寫在最后

當然,日系三大要面臨的挑戰還有太多,比如其日本本土對此的阻力會有多大。為何要研發用不到的東西,這將是一個邏輯碰撞的問題。

而擺在日本汽車工業面前的思路也并不復雜,像歐美車企那樣擁抱全球化,盡可能的提升技術先進性同時完成成本下探,這是社會層級都能看得到的清晰路線。

問題還在于,日本本土是否會對新能源汽車業務像Kei-Car般給到消費扶持政策。

擺在日本汽車工業眼前目前史無前例混亂的問題,并非是某一家企業或者某一種技術就能解決的,而是全維度換路轉型。