家轎萎縮 自主逆襲

鋰電世界 如果說4月份的銷量下滑只是中國車市“疑似拐點”的話,那么5月份的持續下滑無疑是對“拐點”之說進行了“確診”。

6月初,乘聯會發布了最新出爐的5月乘用車銷量情況:5月,全國廣義乘用車累計銷量為 1,573,760輛,同比增長3.8%,環比下降2.3%。國內整體乘用車市場增速正在不斷放緩,車市正在遭遇拐點。造成這一局面的原因是多方面的,一方向面是因為整個經濟形勢處于下行趨勢,整體的汽車消費能力不振;另一方面國家對傳統汽車的限購政策與對新能源的大力扶植,一揚一抑的對比消費趨勢的引導勢必在市場層面產生影響;第三從消費者角度而言,汽車的消費欲望在股市大盤水漲船高之際也被分化了不少。

其實,除了“車市拐點”,5月的銷量還能再解讀出一些挺有意思的東西,比如“家轎萎縮”、“自主逆襲”,而造成中國車市結構性調整的深層次原因——消費市場向三四線下沉,更值得深思。

先說說5月銷量中一個很明顯的表征“家轎萎縮”。

從銷量結構上看,轎車的減速表現尤為明顯,與之截然不同的是,SUV和MPV依然保持著快速增長的勢頭。5月,轎車銷量897,355輛,同比下降9.8%;而SUV銷量448,661輛,同比增長51.0%;MPV銷量 139,276輛,同比增長10.6%。

這樣具有明顯傾斜性的消費結構,對于車企的銷量自然會產生影響,尤其是對既沒有SUV也沒有MPV的企業產生的影響更加明顯。比如去年的年度銷量冠車一汽-大眾,來自其的官方數據顯示,5月份一汽-大眾共銷售了整車132,637輛,大眾品牌銷售90151輛,并未出現像媒體宣稱的那樣有45%的下滑,但14%的下跌也證明了一汽-大眾在產品線的不足,同時也是目前的家轎市場正在萎縮的縮影。在產品線與消費結構出現了明顯偏差的情況下,一汽大眾能夠保住月銷量第二的位置已實屬不易。事實上不光是一汽大眾,僅有一款SUV的上海大眾同樣銷量不振,雖說途觀號稱“神車”,但小型SUV的缺失卻使上海大眾在一波消費趨勢中也未能占得先機。不僅是南北大眾,其他合資巨頭,也遭遇了同樣的問題,面對SUV特別是小型SUV的沖擊,主流的B級、A級市場,雖然依舊是主流,但已經沒有了往日的風光。

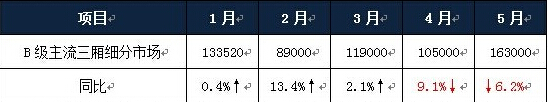

B級車里除了像名圖以A+級的價格錯位還“逆勢上揚”是個例外,其它還能保持增長的終端都出現了“跳樓價”、“大放血”的節奏。以至于一些企業眼看著這B級車降得有點失控,直接就開始限產改造設備了,比如一汽-大眾,三四月份的時候就開始了對生產邁騰的二廠進行大規模設備改造。

再來看看A級市場同樣不樂觀,A級入門三廂市場在小型SUV的沖擊之下出現了五連降,而兩廂A級車同樣也是重災區,連續四個月下降。

我大致統計了一下A級市場中銷量尚不錯的幾款產品的同比數據,沒有懸念地大面積下滑。而且其中同比保持增長的,要么就是有新款車,要么就是終端促銷幅度巨大。

5月銷量中另一個值得注意的是自主車企的逆襲:前十企業中有六家車企銷量出現下跌,但是僅剩的四家車企也就是自主品牌都是上升的!是的,自主逆襲了!為什么自主品牌在這一輪里翻盤了?

在我看來,不論是自主逆襲,還是家轎萎縮,背后有著同一個重要原因:車市向三四線下沉,加速下沉!

目前,一二線市場已經遭遇銷售瓶頸,市場逐步放緩,而三四線市場則正處于上升期,銷量持續增長。而三四線和一二線市場的對于汽車產品的消費需求和消費能力各方面都有極大的不同,正是這種不同,給了自主車企逆襲的可能。

第一,三四線市場所在的城市及周邊的道路建設,與一二線城市存在很大的差距,而SUV相比家轎,具備更高的道路適應性和空間適用性,這是SUV能成為熱點的原因;第二,三四線市場的消費者買車除了代步和自駕游,還有其它訴求,比如做生意、拉客、拉貨等。因此對汽車的內部空間訴求更強烈,相比家轎,更好裝貨的MPV也受到了他們青睞;第三,對于三四線市場的消費者來說,對于品牌的認知并不健全也并不敏感,與其高大上的講品牌,不如經濟實惠的講性價比。價格才是第一要素。所以,相比像合資品牌里動輒就十幾二十萬的車,處于十萬以內區間的自主品牌顯然更有吸引力。或者說目前三四線的消費者對合資品牌的價值認同,尚不足于支撐起“品牌溢價”,反到是早年被合資系擠壓在“鄉村”的自主品牌更有親和力。

無論是SUV、還是MPV,特別是小SUV小MPV,在產品方面自主品牌顯然已經占了極大的先手;銷售渠道方面也領先一步;至于價格,更符合三四線市場目前的實際消費能力;合資車企在品牌溢價所帶來的優勢也不如一二線市場那么明顯。這使得在三四線市場上,自主車企與合資車企的力量對比出現了與一二線市場完全不同的“反轉”。而隨著三四線市場的日漸舉足輕重,在產品、渠道、價格上都更符合需求的自主品牌自然就迎來了逆襲的時機。而對于合資車企而言,僅僅是上馬SUV、MPV項目以補足產品線是遠遠不夠的,更為重要的問題是:是否已經意識到消費結構轉型的深層次原因,即中國汽車市場正在向三四線下沉,真正地重視起來,并與時俱進地進行市場戰略的調整。