編者按|

“雙碳”戰略目標提出即將迎來4周年,中國經濟的底層邏輯已經發生翻天覆地的變化。為適應碳中和新時代發展,各級地方政府積極轉型升級,擁抱低碳綠色經濟,光伏、風電、氫能、動力電池、新能源汽車等行業企業也快速取代水泥建材、紡織印染等高耗能行業,成為第四次工業革命時期招商引資工作的重中之重。

在此過程中,各個地方政府結合自身的資源優勢、區位優勢、政策優勢、人才優勢等,全力扶持新興產業的發展,以期冀著能夠在碳中和這條康莊大道上快速實現高質量發展。

此背景下,「能源嚴究院」、「儲能嚴究院」將陸續推出《新能源商業地理》系列報道,將從宏觀、中觀、微觀等不同角度解碼地方經濟新動能。

《新能源商業地理·江蘇篇》,本期,讓我們走進江蘇常州。

文 / 馬沙沙 編輯 / 楊倩

頭圖來源 / 常州市政府官網來源 / 儲能嚴究院

核心要點速讀

常州市吸引力儲能新質生產力的關鍵詞:

大運河、常州港,交通興、則工業興:作為長三角中軸的樞紐城市,工業運輸綜合物流成本更有性價比;

趨近完整的“一條龍”產業鏈:儲能和動力電池制造業各環節供應鏈完整度高達97%,覆蓋核心且供應緊俏的制造零件產品;

新能源產業與城市規劃建設融合:政府投資“投早、投小、投硬科技”。

江蘇省常州市,享有“中國新能源之都”的美譽。

這座蘇南小城別名“龍城”,素有“龍興之地、八邑名都”之稱,擁有6000年燦爛歷史,2500年前為春秋淹城,唐宋時期為“中吳要輔”,蘇東坡在此終老。

△圖片來源:常州市政府官網

雖然土地面積排名江蘇省倒數第二,但常州不止有厚重的歷史底蘊,更是“蘇錫常”、上海大都市圈核心成員,擁有著閃亮的工業名片。

2023年常州新能源領域制造業產值7680.7億元,增長15.0%。動力電池、新能源汽車、光伏產業三駕馬車帶領常州狂飆,崛起為世界級產業高地。

全球Top 10動力電池巨頭中,就有寧德時代(江蘇時代、時代上汽)、比亞迪、中創新航、韓國SK集團(北電愛思特)4家落地于此,動力電池超級獨角獸蜂巢能源總部也設立在常州。

此外,比亞迪、理想汽車等一線新能源整車企業,天合光能、億晶光電、亞瑪頓、順風光電、裕興股份等光伏企業,以及鋰電池關鍵原材料細分領域龍頭貝特瑞、科達利、恩捷股份、星源材質、科達利、璞泰來等一批配套企業均在此布局生根。

以天合光能為例,這家光伏巨頭1997年起步于江蘇常州,并在此設立全球總部,經過27年發展,已成為中國民營企業國際化開拓領跑者。據InfoLink 2023年全球組件出貨排名,天合光能排名第二。當年該公司營收也突破千億大關,并且自2015年起就開始實施光儲雙輪驅動的發展戰略。

在天合光能等一批鏈主的帶動下,常州市的新能源產業已形成要素集聚、細分品類、高協同性的特點,且市場成績斐然。

據統計,自2022年起,常州市生產的動力電池銷量約占全國銷量的五分之一、江蘇省的二分之一,2023年產量達108.5GWh。

常州市電池產業供應鏈完整度高達97%,在電池正負極、隔膜、電解液、電芯等核心產品環節集聚了30多家全國乃至全球龍頭企業的生產基地。

受益于動力電池產業溫床,常州儲能產業搭上快車蓬勃發展,相關企業多達1675家。圍繞電池材料、電池單體、電池系統、研發檢測等環節,常州早已形成“一條龍”產業鏈,此外還有天目湖先進儲能技術研究院、中航鋰電研究院、巴斯夫—長三角物理研究中心新能源汽車及儲能聯合研究中心等研究平臺。

而伴隨比亞迪常州生產工廠開設四年以來帶動的協同效應,截至2023年,常州市新能源車產量達到67.8萬輛,同比增長97.3%,也占據了江蘇省新能源車整體產量的半壁江山。

在過去的一年里,常州市每分鐘就能夠生產下線1輛新能源車。

而這些新能源車,會被分批運到常州市的錄安洲碼頭,接上公共駁船,從常州港啟航發往上海洋山港,遠渡重洋。

01“長三角中軸樞紐”

常州市的工業興,興在水路,興在交通。

常州市是京杭大運河沿線的重要城市。宋代《太平寰宇記》曾形容常州市是“三吳襟帶之邦,百越舟車之會”。

△圖片來源:常州市政府官網

水路交通的便利,催生了現代民族工業在常州市的快速發展——沿著京杭大運河自西向東,運河水會流經如今常州市的新北區、天寧區、經開區、武進區,全場約45.8公里,也會流過了見證過常州市百年工業發展變遷的39座工業廠房遺址。

據統計,常州市境內共有航道136條,航道總里程1155.69公里,其中,等級航道385.04公里(包括三級航道154.5公里),等外級航道770.65公里。通航交通船閘2座,航標39座,省干線航道轄市(區)通達率100%。

1991年,常州港第一座長江碼頭、位于魏村的德勝港3000噸級作業區工程竣工投運,結束了常州市沒有長江港口的歷史。

如今,常州港形成了由錄安洲港區、圩塘港區和夾江港區構成的“一港三區”的發展格局,通過常州港,向北,可以經新孟河出長江口與沿海各港口相連,又由高港進入下里河,貫通蘇南、蘇北地區的全部水網;向南,又可以由德勝河進入知名的內線水路京杭大運河,與常州奔牛港相銜接。

2003年,常州港成為國家一類開放口岸和江蘇省地區性的重要港口。2015年,常州港錄安洲碼頭4號泊位運行,成為常州首個可以停泊10萬噸級以下貨輪的碼頭。

但是,由于新能源汽車、鋰離子電池等產品均屬于按《國際海運危險貨物規則》里分類的第九類危險貨物,在2023年5月以前,常州市出口的新能源汽車、鋰離子電池整車運出只能從公路轉向上海港、太倉港,或走鐵路轉向寧波港。

為了解決這個不便利因素,在常州市商務局的牽頭協調下,2023年5月,常州港獲取危險貨物作業附證,2023年8月又獲取堆場危險貨物作業附證,成為長三角地區繼上海港、寧波港之后,又一個具備危險貨物作業資質的港口。

自此,常州港具備了新能源汽車整車出口的承載能力,這也才有了如今在錄安洲碼頭能看到的整車裝駁的繁榮景象。作為上海港的中轉樞紐港,常州港的服務功能和區域輻射能力正在逐步加強。

而在2022年發布的“十四五”交通規劃中,常州市還給自己定了一個小目標,那就是:

未來五年,將常州市打造為“長三角中軸樞紐城市”。

將如何打造?該規劃指出:“公、鐵、水、空” 運輸方式齊全優勢,強化 “三港一區” 融合發展,提升其綜合港務區發展能級,形成國際接軌、內外循環、暢通高效的綜合交通樞紐。

2024年開年,常州市發布最新交通建設目標:全年計劃完成交通建設投資200億元以上,加速啟動2條鐵路、6條高速公路、2條智慧快速路的建設或擴建工作,還將擴建常州奔牛機場航站區、啟動常州南站的建設和運河航道的政治工程。

其實,地處江蘇省南部的常州市,如果從便利產業出口的角度來看,其區位優勢并不顯著,但如果立足長三角地域,常州市的位置又恰好在一個黃金分割點——它與長三角經濟區兩個最大的經濟體上海市、杭州市接近等距相望。

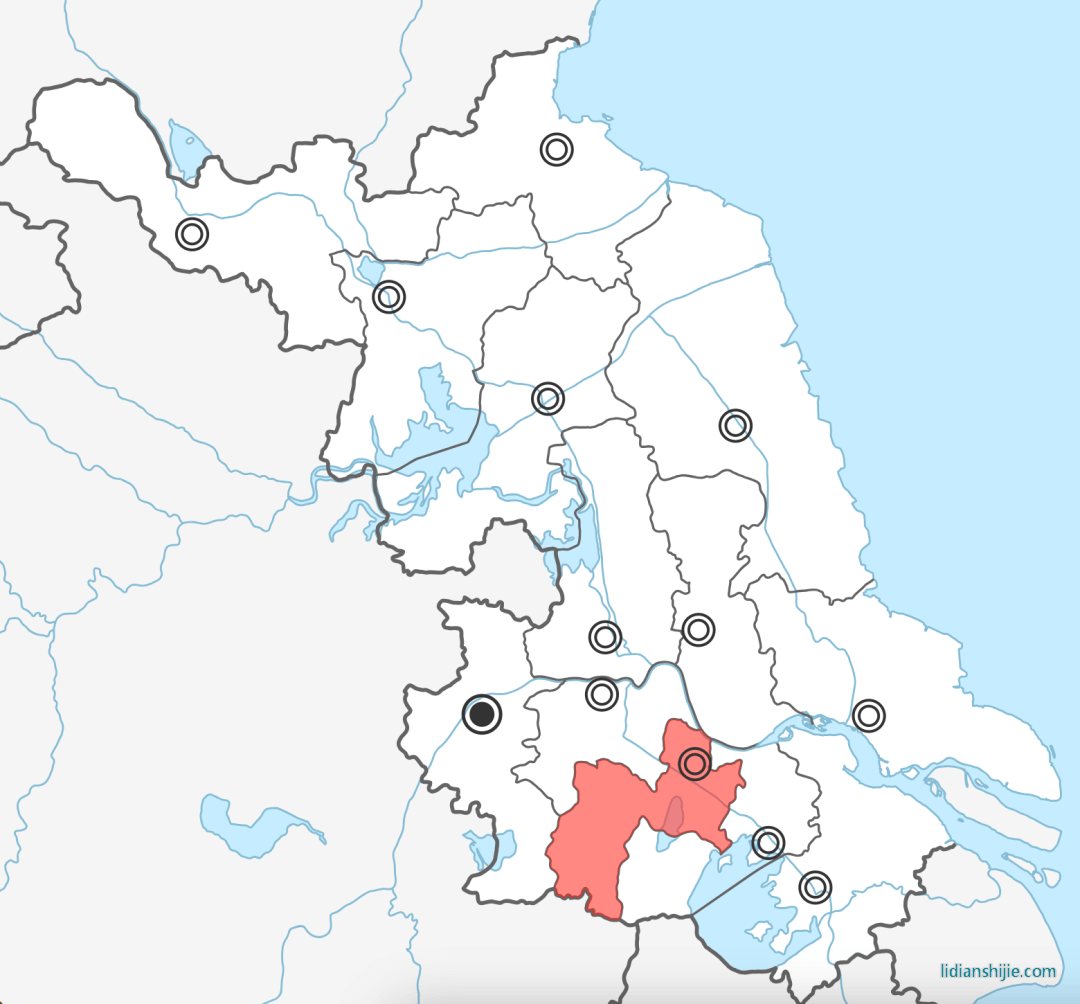

并且,江蘇省內的重要工業城市南京市、無錫市、蘇州市都在常州市的1小時交通圈內——這里東西南北方向均貫通著運輸大道:東邊,常州市與江蘇省無錫市相鄰;西邊,與江蘇省南京市和鎮江市接壤;南邊,與江蘇省無錫市、安徽省宣城市交界;而北邊,是出海口和滾滾長江。

△制圖:Tomchen1989, NordNordWest

因此,雖然長三角地區的城市“高手如云”,但“二線小城”常州市,也依舊憑借著優秀的區域產業協同能力、便利的交通,尤其是獨特的水運資源帶來的更有性價比的綜合物流成本,吸引著大量工業企業尤其是新能源企業到此落戶。

02新能源投資熱度第一城

當沿著流經常州市區的京杭大運河,從延陵東路望向戚墅堰方向,還能看到4座顯眼的、建于20世紀90年代的大型電廠冷卻塔靜靜地屹立在穿城而過的滬寧鐵路旁。

這是如今江蘇華電戚墅堰發電有限公司所在地,而其前身是懷揣實業救國情懷的清末舉人楊廷棟于1921年創辦的震華電廠,為當時蘇南地區最大規模的電廠,奠定了常州市現代能源產業的開端。

此外,以紡織等輕工業聞名的常州市也有重工業制造的底氣:這里既有1989年由清政府投建的吳淞機廠,在改革開放后,其生產的機車在中國鐵路前五次大提速改革中擔當“動力先鋒”;還有1913年建設的常柴廠,是中國最早發展內燃機的企業之一,后來成為全國農機行業和常州市的第一家上市公司常柴股份,并早在2017年起便開始布局新能源產業。

2017年10月,常柴股份旗下基金協同創新投資與鼎盈投資共同出資5億元,發起設立江蘇厚生新能源,實施“厚生鋰離子電池隔膜項目”。

該項目規劃投資20億元,計劃建設濕法隔膜生產線12條。由于濕法隔膜設備工藝復雜,擴產建設周期往往需要兩到三年,但業界分析認為:隔膜,將是鋰離子電池四大材料中競爭格局最優的賽道。

2021年,厚生新能源首批四條隔膜生產線建成。如今,成立近7年的厚生新能源,擁有了江蘇省常州市、山西省太原市兩大生產基地,僅在今年一季度,隔膜出貨量已達到七千余萬平米。

事實上,在這座土地面積僅有43.72萬公頃的蘇南小城,已經集結了動儲電池上游關鍵材料隔膜產品的兩大全球巨頭。

全球隔膜龍頭云南恩捷股份,于2021年6月投資52億元、16億元,在常州市金壇經濟開發區建設鋰電隔膜項目和鋁塑膜項目基地,其濕法隔膜產品出貨量占據全國近一半。

而占據全球20%隔膜銷量、市值超過千億的干法隔膜龍頭星源材質更是率先在常州布局生產基地。2017年投資20億元在該市投建了一條產能達10億平方米的濕法隔膜生產線,又于次年再次投資30億元引進13條干法隔膜生產線、36條涂覆隔膜產線,在常州市實現了全產品布局。

但這些產能仍然無法滿足全球市場需求。從2022年起,隔膜產品成為了電池行業的“緊俏貨”,包括寧德時代、中創新航等巨頭也在扎堆向上游隔膜供貨商“提前付款訂貨”——這種供應鏈領域經典的“下追上”“大追小”的現象,清晰地反映著電池產業的競爭焦點。

常州市工信局數據顯示,在國家工業41個大類類目中,常州市的企業覆蓋了37個;207個中類中,常州市的企業覆蓋了191個;666個小類中,常州市的企業覆蓋了600個——如此緊湊和集中的工業供應鏈布局令人驚嘆,放在全球城市中也難得一見。

早在上世紀60年代,常州已是全國三大乘用車制造基地之一。從曾經的紡織、機械、家電產業,到如今的房地產、汽車、新能源產業,常州市對于打造產業鏈集群已是駕輕就熟。

“常州并不是資源型城市,土地面積和人口數量在省內排不到前列;區位也相對劣勢;上海和省會南京的‘風’經過蘇州和無錫之后,到常州所剩無幾。”時任常州市工信局產業政策處處長孫志宏曾表示:“我們的優勢就在于工業門類齊全和產業配套能力強。”

在胡潤研究院發布的《2023年胡潤中國新能源產業集聚度城市榜》中,常州市是唯一入選Top 10的二線城市,且排名較上年上升一位。

并且,胡潤研究院還結合重大投資事件數量和投資金額等權重數據,給予了常州市“投資熱度指數”的最高分,位居全國城市首位。

得益于產業鏈優勢,2023年,常州市GDP邁過萬億元臺階,成為全國人口最少、地域面積較小、人均GDP水平較高的“萬億之城”。萬億之后再出發,常州市對于新的經濟增長點,除了繼續錨定“國際化智造名城、長三角中軸樞紐”的發展定位,還要進一步加大力度培育、扶持、引進總部企業。

常州市的目標是:到2025年,全市總部企業數量達100家以上,百億級總部企業達20家以上。到2030年,總部經濟發展能級顯著提升,成為長三角地區具有重要影響力的總部集聚地。

而當回顧十余年前,“總部經濟”還只是北京、上海、深圳這些一線城市或者蘇州、成都這些新一線城市的“主場”。如今,以常州市為代表的具有工業基礎、水路交通、建廠優勢的地級市開始崛起,為總部經濟的下沉發展帶來前所未有的機遇。

03寧王落子

2016年,經過多方考察,寧德時代落地常州溧陽,成立了江蘇時代,打造其長三角制造及研發基地,該公司也是“寧王”在江蘇成立的唯一一家全資子公司。

在此之前,溧陽已聚集了一批動力電池及配套產業,成為吸引寧德時代前來的重要因素。

早在2011年,美國波士頓電池公司就在溧陽投資5億美元,建設亞洲最大的三元鋰離子超級電芯工廠。雖然該公司日后在產業變革大潮中落寞出局,卻吸引科達利、璞泰來等配套企業聚集。科達利日后更是成為寧德時代第一大電芯外殼供應商。

“寧王”落子常州的同時,也吸引了60余家配套企業入駐常州,并在次年登頂全球新能源動力電池裝機霸主。如今,寧德時代在溧陽投資規模超400億元,僅次于其總部。

而常州市政府不僅只是招商引資的推動者,也是用“真金白銀”積極投入新能源企業的“投資者”,甚至是“救市者”。

2017年,由于新能源補貼退坡、磷酸鐵鋰電池市占率不斷走低,產品低毛利率、極度依賴補貼政策的中航鋰電陷入虧損危機,并令其母公司四川成飛集成幾乎步入了退市邊緣。

彼時,常州市金壇區政府出手救助,通過資產重組成為中航鋰電的實控人,讓中航鋰電總部從洛陽市移戶至常州市。

之后,中航鋰電變更技術路線,為乘用車供應三元鋰電池,實現了強勢反轉。

2022年10月6日,中創新航(中航鋰電于2021年更名)在香港證券交易所上市,成為港股首家動力電池上市公司。其招股書顯示:2019年-2021年,中創新航的凈利潤分別為-1.56億元、-0.18億元和1.12億元,而同期來自常州市政府補助及補貼分別為3.09億元、1.35億元和3.65億元。

投桃報李的中創新航董事長劉靜瑜,也在2024年的兩會提案中,提出支持常州升級為國家級戰略性新興產業集群,為常州打造“新能源之都”提供更多動能。

事實上,雙碳目標實施以來,常州市政府和常州市國有企業紛紛加速了針對新能源領域的政府和國有資產投資布局。

據統計,截至2023年,常州市已經組建了總規模超百億元的10支新能源領域子基金,累計投資本地新能源項目28個,撬動超200億元社會資本。而由常州市的市、區兩級國有資金出資設立主投新能源領域基金已有29支,總規模達到318億元,已累計投資常州市本地新能源項目80個,撬動社會資本投資超300億元。

2023年10月,常州市財政局聯合市屬國有企業又共同發起設立了總規模50億元的常州新能源產業投資基金,通過參股市場化子基金和直投支持常州市新能源產業集聚發展。

投資動作頻頻的常州市,鮮明的政府主導資金特色,也導致近年來常州市經常被拿出來與“風投之城”合肥市比較,不少人認為,常州市的發展軌跡就是下一個合肥市。

但常州市的政府投資與“合肥模式”差異甚大,目標也不甚相同。

被譽為“光儲硅谷”的合肥市,流入新能源行業的主要是產投基金,投資目標“招大投強”,從其投資蔚來新能源汽車的案例可見一斑,以此產生新能源產業的協同效應,吸引更多上下游產業鏈的企業進駐合肥市。

而位于長三角地區的常州市,民營資本相對發達,其工業實業投資歷年來一直以民營資本唱主角,即使在發生金融風暴和制造業利潤下滑的時代,民營資本也固守在制造業實業領域。

常州市政府引導的產業投資,則聚焦在了更遠的中長期布局,招商重點也不再是“缺什么招什么”,而是圍繞已有支柱產業,選擇“強鏈”“補鏈”“延鏈”的創新企業。

由此,在新能源產業領域,常州市政府的投資規劃是:引導各類資本在新能源產業領域“投早”“投小”“投硬科技”,并從2023年起,讓常州市級產業投資基金與科創基金連續三年以不低于50%的額度投向新能源產業,加速裂變擴張。

2025年,常州市規劃的新能源產業規模將要超過萬億元。而在資本領域,常州市也有一個小目標:計劃到2025年末,全市上市公司達150家左右、總市值突破2萬億元。其中,新能源板塊市值超過萬億。

截至當下,常州市已經擁有5700余家規上工業企業、近3700家高新技術企業、200多家隱形冠軍企業和近百家上市企業。

4月8日,中瑞股份成功登陸深交所創業板,成為常州第98家上市企業。據悉,該市上市后備企業更是高達608家。

2023年8月,常州市人民政府宣布擬組建“常州新能源集團有限公司”,注冊資本10億元,重點圍繞分布式光伏、充換電設施、氫能、新型儲能、虛擬電廠和綜合能源服務等六大應用領域開展布局。

產業熱度的背后,最離不開的是政府對優質營商環境政策上的規范指引。

2024年6月1日,《常州市新能源產業促進條例》即將施行,這也是中國首部新能源產業促進條例。該條例再次明確,常州市要強化新能源產業鏈建設要素支持、完善新能源產業發展服務保障體系,重點打造太陽能、氫能、風能、動力電池、新型儲能、新型電力裝備、新能源汽車等產業。

在新質生產力的推動下,常州市的“發展之勢”也正在加速儲備成為“競爭之能”。